ONLINE

TALKS

オンライントーク

笹本晃 × 田中功起

東京の内と外:笹本晃と田中功起による、拡張する芸術的実践とは

国際的に活躍する次世代のアーティストである笹本晃と田中功起は、コラボレーションやマルチメディア、パフォーマンス、ストーリーテリングといった要素を作品に融合させることで、現代美術の可能性を拡張してきました。

笹本は個人的な体験から数学理論まであらゆる要素をパフォーマンスやインスタレーションに取り入れ、現代生活の不条理さを問いかけています。2025年8月からは、これまでのキャリアを振り返る大規模な個展を東京都現代美術館で開催予定。今年のアートウィーク東京の見どころのひとつです。

一方の田中は、参加者たちが社会問題について考えながら風変わりな共同作業に取り組むワークショップを通じて大規模なマルチメディア・インスタレーションを制作しています。今年はアジアを代表する複数の美術館で展覧会の開催を予定です。

このトークでは、美術館という文脈において、拡張した芸術的実践を再解釈するプロセスから得た気づきや見解について議論します。(モデレーター:アンドリュー・マークル)。

※本動画は字幕付きで視聴いただけます。動画プレーヤー上の「設定」アイコンから「字幕」で言語をご選択ください。

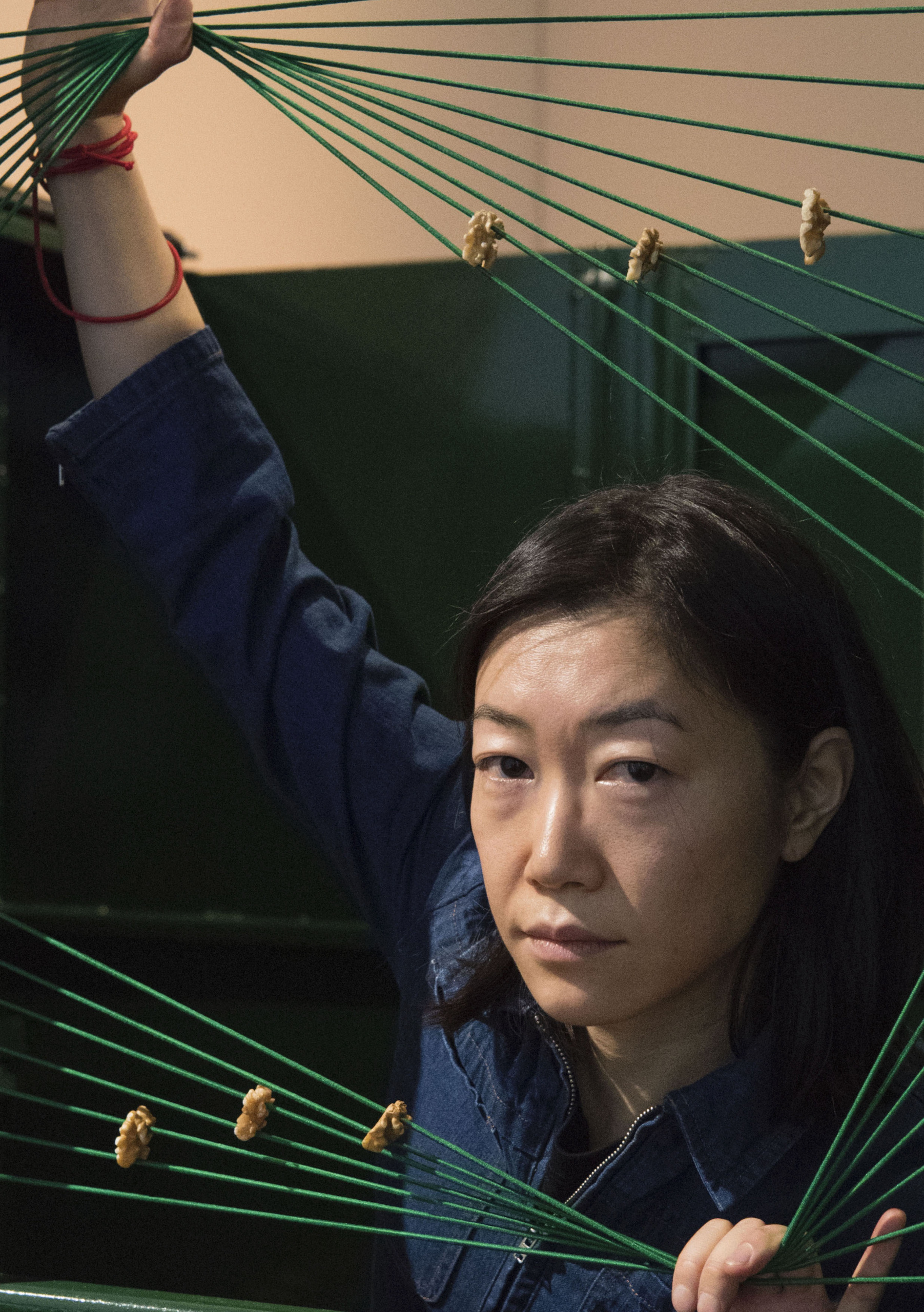

笹本晃

ニューヨークとニューヘーブンを拠点に活動するパフォーマンスアーティスト。個人の心理やパーソナリティを着想源に、日常的な行為や手順をテーマにした領域横断的なパフォーマンス、彫刻、インスタレーションを展開する。2025年の8月、初めてミッドキャリアを回顧する個展「笹本晃 ラボラトリー」を東京都現代美術館で開催。主な個展にパラサイト(2024年、香港)、クイーンズ美術館(2023年、ニューヨーク)、アメリカ芸術文学アカデミー(2023年、ニューヨーク)、The Kitchen(2017年、ニューヨーク)、スカルプチャーセンター(2016年、ニューヨーク)がある。また主なグループ展に国立現代美術館(2024年、ソウル)、第59回ヴェネチア・ビエンナーレ(2022年)、森美術館 (2023年、13年、東京)、国際芸術祭「岡山芸術交流2022」、国際芸術祭「あいち2022」、釜山ビエンナーレ(2022年)、クンストハル美術館(2021年、ロッテルダム)、UCCA Edge(2021年、上海)、タイクン(2018年、香港)、国立国際美術館 (2018年、大阪)、レイキャビク美術館(2017年、アイスランド)、第9回恵比寿映像祭(2017年)、第11回上海ビエンナーレ(2016年)、第9回光州ビエンナーレ(2012年)、MoMA PS1(2010年)、横浜トリエンナーレ2008など。

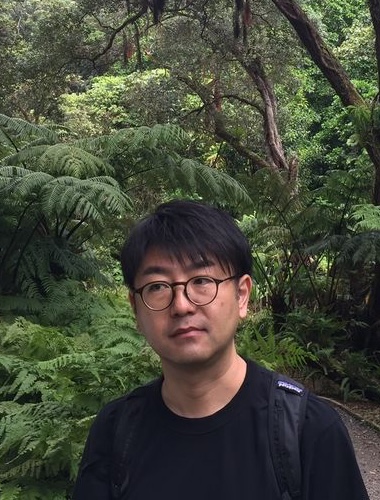

田中功起

1975年生まれ。アーティスト。映像や執筆などによって「共に生きるとは何か」をテーマに、人々の協働や共同体のあり方を問い直す芸術実践を行う。近年は、育児とケアの視点からアートを捉え直す制作、執筆活動を続けている。過去に参加した主な展覧会にあいちトリエンナーレ(2019年)、ミュンスター彫刻プロジェクト(2017年)、第57回ヴェネチア・ビエンナーレ(2017年)など。2015年にドイツ銀行によるアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞したほか、13 年に参加したヴェネチア・ビエンナーレでは日本館が特別表彰を受ける。著作、作品集に『リフレクティヴ・ノート(選集)』(2020–21年、アート・ソンジェ・センター+美術出版社)、『Precarious Practice』(2015年、Hatje Cantz)、『必然的にばらばらなものが生まれてくる』(2014年、武蔵野美術大学出版局)など。

アンドリュー・マークル

東京在住のライター、編集者、翻訳家。アートウィーク東京エディトリアル・ディレクター。2010年から2024年まで、バイリンガルのオンライン出版「ART iT」の副編集長。2006年から2008年までニューヨークのArtAsiaPacificの副編集長を務め、毎年発行されるAlmanacの編集に携わる。『Aperture』、『Art & Australia』、『Artforum』、『frieze』などの国際誌に寄稿。主な出版物に、菅木志雄論集第1巻の英訳版(Skira社、2021年)。2018年から2023年まで東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科で教鞭をとる。

本トークはアートウィーク東京が企画し、ステファニー・ベイリーがキュレーションする「アート・バーゼル香港2025カンバセーションズ」プログラムの一環として、2025年3月28日に香港で開催・収録されました。