AWT

VIDEO

元始、女性は太陽であった

キュレーター:チュス・マルティネス

©︎ Fuyuhiko Takata, courtesy the artist and Waitingroom.

© Eiki Mori, courtesy Ken Nakahashi.

©︎ Maija Tammi, courtesy Kana Kawanishi Gallery.

AWT VIDEOは、海外で活躍するキュレーターがAWT参加ギャラリーのアーティストの映像作品から厳選したビデオプログラムを上映する企画です。会場は、オフィシャルパートナーのSMBCグループが提供する三井住友銀行東館です。

今回は、スペイン出身でスイス・バーゼルを拠点に活動するチュス・マルティネスが「ジェンダー」と「自然」をテーマに選定した14作家・17作品から成るプログラム「元始、女性は太陽であった」を上映します。

キュレーターステートメント

今回のプログラムタイトルは、日本における女性解放運動の先駆者として明治から昭和にかけて活躍した思想家・平塚らいてうの自伝『元始、女性は太陽であった』にインスピレーションを得たものです。英語では「Woman Was the Sun」と訳されるこの素晴らしい本のタイトルからはさまざまな解釈が可能ですが、その中でも、あるひとつの捉え方が今の私には非常に切実に感じられます。

人間になる前、我々は太陽でした。人間になったあとも、我々は夢や水、池、精神、言葉といった可変な存在であり続けることができます。状態を変化させる方法を学ぶことは難しいですが、未来を確かなものにしていくためには改革が不可欠です。継続的に変化することで自らに最初に与えられたアイデンティティに挑戦する力は、我々に本質的に備わったテクノロジーだと言えます。芸術、中でもとりわけ映像芸術は、古代の知恵と現代の幻想や不安が交錯した、我々の現在を動かし決定することができる表現方法なのです。

全3パートから構成される今回のプログラムの作品に共通する手がかりは、それぞれのアーティストが自身のイメージに信頼を寄せていて、観る者が解釈を保留したまま異なる意識状態に没入できるという点です。そのような鑑賞体験を通じて、現実と非現実、人間と非人間、現在と過去、夢と覚醒といった区分は、単なる人工的な概念にすぎないのだと気づかされます。

たとえば、川になったり、夢の中に住んだり、そしてまた別の存在になったり……未来を見渡すため私たちがまずすべきなのは、生命のあらゆる領域に入り込むことです。これは、自制し、自立した存在であり続けるためのエクササイズです。一体、何のためにそんなことをするのでしょうか? すべては、ケアすることや寛容さを経験する美しさを知り、孤独を乗り越えていくためです。

出展作家

岡田裕子

-

EXERCISES

2014

Digital color video, with sound

8’48”

© Hiroko Okada, courtesy Mizuma Art Gallery 《EXERCISES》は、戦前から続く日本特有のラジオ体操を着想源として、こうした背景を持つラジオ体操を源泉として、ストレス社会を⽣き抜くための架空のラジオ体操をイメージした映像作品。作中では、⼼理ストレスの解消が体操の目的であるとされるが、その体操⾃体がストレス社会を象徴しているとも受け取ることができ、現代の⽇本⼈の個々に内包する⼼理を浮き彫りにする。

作家について

1970 年東京都⽣まれ。多様な表現⼿法を⽤い、現代社会へメッセージを投げかける。主な展覧会に、個展「いま、ここにいます」⽶⼦市美術館(2022 年、⿃取)、「SMALL REBOOTS by Artists」ヴォイヴォディナ現代美術館(2022年、ノヴィサド、セルビア)「Compass reloaded! Navigating the Future」アルスエレクトロニカセンター常設展⽰(2019年、リンツ)、「LESSON 0」韓国国⽴現代美術館果川館(2017年、京畿道)、「Global Feminisms」ブルックリン美術館(2007年、ニューヨーク)など。2023 年 12 ⽉ 26 ⽇東京 PARA&美学校スタジオで「Celebrate for ME(仮)」を発表予定。個⼈活動に加え、オルタナティブ⼈形劇団「劇団★死期」主宰、W HIROKO PROJECT、家族のアートユニット「会⽥家」など、多様なアートコレクティブを牽引。

利部志穂

-

鳩

2023

Digital color video, with sound

4’52”

Courtesy the artist and Kayokoyuki 利部の主な表現形式であるファウンド・オブジェクトを利用したインスタレーションにおいて、そのオブジェクトの選択や配置には「偶然」という要素が重要な位置を占めている。本作《鳩》においても、作品用に映像を撮影するのではなく、ファウンド・オブジェクトを選ぶのと同じように「偶然」撮影した(しておいた)映像を選んで制作している。こうして再構成された映像に、利部自身の声を使った爆発音などの擬音や手遊びのようなパフォーマンスを挟むことで、新たな言語を生み出している。

「遠くへ行くことが出来ない。戦争や感染症、様々な出来事の中での不安。働き疲れた軍用鳩から、瞬時に送られるアプリケーションではなくて。願い、祈りを込めて、伝書鳩を送ります」(利部)

-

洗濯女

2022

Digital color video, with sound

7’55”

Courtesy the artist and Kayokoyuki 利部がミラノで生活していた際、近所のナヴィリオ運河沿いには、1700年以来、1950年代まで洗濯職人や洗濯女が実際に使用していた洗濯場がまだ残っていた。本作《洗濯女》は、この洗濯場をヒントに制作された。

洗濯という主題は、ジャン・シメオン・シャルダンによる《洗濯する女》(1730年代)で描かれるほか、日本でも桃太郎などの昔話で川でのおばあさんの仕事として登場する。本作は、こうした女性の仕事、役割として位置づけられてきた家事の一部を軸に、女性に例えられてきた詩的な水の解釈と、世界の水の流れや思想、汚水、ジェンダーへの再定義を行うもので、利部の絵画による導入から始まり、音や匂いなどの五感を視覚化していく中で、詩を時間的経験として表現する。

「シャルダンの鏡に映り込んだ洗濯女の影。300年近く経った今。靴を洗う、料理をする、様々な家事を担う存在として当てがわれた女性像、母の姿。喜びと憂鬱の間。ぐるぐると回る洗濯機と水の流れと共に。移ろい行く時間が立ち現れる」(利部)

作家について

1981年神奈川県生まれ。文化女子大学立体造形コースを卒業後、多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻を修了。文化庁の海外研修プログラムの受賞者として、2017年より2年間イタリアに滞在。現在は東京を拠点に活動。存在や時間をテーマに、廃棄物、建築資材などを解体し、断片化された都市の残骸や心情を彫刻として組み替え新たな関係性を構築する。近年では地球規模の変動から起きる天災にインスピレーションを得て、地形から見る世界の神話に現れるイメージや自然現象、地上の力学と人間のささやかな営みを重ねた作品を発表している。フィールドワーク、映像、詩、パフォーマンス、絵画、プロジェクトなど多岐にわたる表現活動を行う。

笹本晃

-

天気バー予報 #1

2021

Digital color video, with sound

4’47”

© Aki Sasamoto, courtesy Take Ninagawa 屈託のない口調のナレーションで語られる《天気バー予報#1》は、まるで場違いな夕方の天気予報とカクテルバーの備品を混ぜ合わせることで、人間社会のみならず、地球規模の生態系がどれほどの広がりを持つものであるかを示している。

「このバーは、もの悲しげな客、ひとりで来た客、あるいは数人の団体にもサービスを提供することになっている。ウイスキーグラスの回転という奇妙な“飲みもの”が提供されるだろう。予報が続けられるにつれて、昨今の異常な世界情勢や気候変動への風刺たっぷりに、科学と謎は混ぜられるのだ」(笹本)

-

ドゥー・ナット・ダイアグラム

2018

Digital color video, with sound

20’01”

© Aki Sasamoto, courtesy Take Ninagawa オンラインマガジン『トリプル・キャノピー』のコミッションワークとして制作された《ドゥー・ナット・ダイアグラム》は、木管楽器の不気味な演奏に合わせて森の真ん中にドーナツが浮かぶ、シュールなシーンで幕を開ける。マーカーペンや窓拭き、さらにドーナツを用いて繰り広げられるのは、スクリーンという装置に媒介されてもつれ合う現実・知覚・知識の関係性についての、非言語的思索へと向かう前奏曲である。観客は、古典的な実験映画の手法を想起させる単純な行為によって、目の前の事象の予定調和が打ち破られていく様を目撃するだろう。

作家について

1980年生まれ。ニューヨークを拠点に活動し、パフォーマンス、彫刻、ダンス、ビデオなどを手掛ける。ビデオ作品はパフォーマンスやインスタレーションから発展することも多い。身体の動きと話し言葉を組み合わせた即興的なパフォーマンスは、彫刻的加工の施されたファウンド・オブジェクトの緻密な配置と共に展開され、繰り返される動きの中で次第にその意味が増幅していく。クイーンズ美術館(2023年、ニューヨーク)、The Kitchen(2017年、ニューヨーク)、スカルプチャー・センター(2016年、ニューヨーク)などで個展を開催。また、第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展(2022)、国際芸術祭「あいち2022」、釡山ビエンナーレ2022、コチ=ムジリス・ビエンナーレ(2016年)、横浜トリエンナーレ(2008年)など、国際展にも数多く参加している。

クゥワイ・サムナン

-

Calling for Rain

2021

Digital color video, with sound

30’42”

©︎ Khvay Samnang, courtesy Tomio Koyama Gallery 《Calling for Rain》は、2021年、ナショナル・ギャラリー・シンガポールのチルドレンズ・ビエンナーレに際してコミッションワークとして制作された、クゥワイの最新作。 ヒンドゥー教の聖典「ラーマーヤナ」からインスピレーションを得たストーリーとなっている。猿のキリは、住む森が破壊され家をなくしてしまうが、次第に森や川が荒らされるのは火の龍アキの無責任な行動から来ていることが明らかになり、キリは自身の力を奮い起こす。友達や愛する魚のコンキーの助けを借りて火を止め、雨を降らせるために叫び声をあげる。するとそれをきっかけに、火の龍アキにも変化が訪れる。

作家について

1982年カンボジア生まれ。2006年プノンペンの王立芸術大学を卒業。アーティストコレクティブ「Sa Sa Art Projects」のメンバーとしても活動している。

サムナンは、カンボジアの社会的な深刻な問題を、現地で時間をかけて徹底的に調査し、ヒアリングを重ねることで作品を制作する。そして歴史に対して新たな解釈を示しつつ、その土地固有の素材を用いた立体、インスタレーション、ビデオアート、自らの身体を用いたパフォーマンスといった様々な方法で、皮肉や軽快さ、ユーモアを交えながら重層的な意味を表してきた。

アーティストとしての国際的な活動は特筆に値し、ハウス・デアクンスト(2019年、ミュンヘン)、ジュ・ド・ポーム現代美術館(2015年、パリ。2015–16年、ボルドー現代美術館へ巡回)で個展を開催するほか、2022年(Sa Sa Art Projectsのメンバーとして)、2017年のドクメンタ(カッセル)など、世界各地で様々な展覧会に参加。

作品はオーストラリア国立美術館、シンガポール美術館、KfW Bankengruppe(ドイツ復興金融公庫)財団、アウラ現代藝術振興財団などに収蔵されている。

地主麻衣子

-

ブレイン・シンフォニー

2020

Digital color video, with sound

8’00”

© Maiko Jinushi, courtesy Hagiwara Projects 《ブレイン・シンフォニー》は、地主自身の個人的な体験として、また社会における集団的な体験としての「記憶の儚さ」について考えることから出発して制作された映像詩。

本作について、地主はこう語っている。

「このところ忘れっぽくなってきて、人の名前や固有名詞が出てこないことがよくあります。何かを思い出すことができない時、自分と一体であったはずの自分の脳が急にアクセス不能なものとして、異物感をもって立ち現れます。そして、それがこの先さらに自分の制御の及ばないものになっていく可能性を直感し、恐怖を感じます。そのような時、自分の頭から脳を取り出して点検し、また頭に戻せたらいいのにと思うことがあります。何かを思い出せないということは、そこにあるはずの情報を読み出せないと言い換えることができるかもしれません。映像を制作している自分にとって、その状態は、これまでつくってきた作品を保存しているハードディスクが壊れて作品を失ってしまうことを連想させます。または実家に眠っている、もう使われなくなったVHSやフロッピーなどの記録メディアを思い起こさせます。そこにはデータが格納されていますが、それを適切に読み込む機械を持たない限り、それは地面に転がる石のようにただそこにある物体となり、情報にアクセスすることはできません」

作家について

1984年神奈川県生まれ。個人的な物語を起点として、愛、欲望、死などの人間の根源的要素でありながら捉えがたい事柄に、作品を通して触れようと試みる。近年の展覧会に、個展「MAMプロジェクト031:地主麻衣子」森美術館(2023年、東京)、「遠距離現在 Universal / Remote」熊本市現代美術館(2023年)、「新・今日の作家展2020 再生の空間」横浜市民ギャラリー(2020年、神奈川)、個展「ブレイン・シンフォニー」旧横田医院(2020年、鳥取)、第11回 恵比寿映像祭(2019年、東京)、個展「欲望の音」HAGIWARA PROJECTS(2018年、東京)など。2019-20年、ヤン・ファン・エイク・アカデミー(オランダ)のレジデンスに参加。

清水裕貴

-

よみがえりの川

2023

Digital color video, silent

10’56”

©︎ Yuki Shimizu, courtesy PGI 〈新宿で財を成した「鈴木九郎」という男が、自分の財産を守るために橋の上で多くの人を殺し、その死体を神田川に投げ捨てた。九郎が殺人を犯した橋は「姿見橋」と呼ばれるようになったが、彼の罪が裁かれることはなかった。しかし、彼の一人娘はその代償として呪われ、婚礼の日に神田川に飛び込み、大蛇となって濁流に消えた……。〉

これは「中野長者伝説」と呼ばれる伝説の一部であり、新宿・中野エリアの発展の歴史に関係している。商人として急速に財産を築いた男への疑惑が殺人事件に転化し、そこに女が水に入るという日本独特の治水神話が重なったのだと思われる。多くの女性の肖像画と、きらびやかなイミテーション・ジュエルで埋め尽くされた、新宿にふさわしい伝説だ。

《よみがえりの川》は、この「中野長者伝説」をモチーフにした呪いと魔術の物語である。本作は、新宿・中野界隈で撮影した写真の上に新宿で集めたゴミを散りばめて露光したフォトグラムと、街での会話を集め、そこで話されるキーワードから創作した短編映像、そして神田川の映像から構成される。

作家について

1984年千葉県生まれ。2007年、武蔵野美術大学映像学科卒業。2011年、第5回1_WALLグランプリ受賞。2016年、第18回三木淳賞受賞。小説家として2018年、新潮社R18文学賞大賞受賞。個展、グループ展多数。

写真と小説、二つのメディアを行き来する清水にとって、写真と言葉は常に共存する表現手段である。2012年のデビュー以来、「風景を撮り、作品にすること」をテーマとし、土地固有の歴史や伝承のリサーチをベースに、フィクションの構造を用いた写真と言葉による表現を追求している。

高田冬彦

-

Dream Catcher

2018

Digital color video, with sound

5’32”

© ︎Fuyuhiko Takata, courtesy the artist and Waitingroom 『グリム童話』の「ラプンツェル」を下敷きにした作品。アーティスト・俳優の遠藤麻衣が塔の上に閉じ込められているラプンツェルの役を演じている。

王子様を待ちわびた塔の上のラプンツェルが『Someday My Prince Will Come(邦題:いつか王子様が)』(ディズニーのアニメ映画『白雪姫』の挿入歌)を歌っている。その髪の毛は非常に長く、塔の外にどこまでも伸びている。彼女はまだ見ぬ理想の王子様を塔の中に引き込もうと、ぐるぐると回転しながら髪の毛を巻き取り始める。しかし、回転運動に身を任せて感情が高ぶるうちに、もはや本来の目的を失い、毛糸玉のような繭のような、痛々しい黒い塊に変身していく。一方、塔の外の世界は、ラプンツェルの髪の毛が暴れまわったせいでかき乱され、そこには天変地異の後のような混沌の世界が残る……。

作家について

1987年広島県生まれ。現在は千葉県を拠点に活動中。おとぎ話や神話を下敷きに、ジェンダー、セクシュアリティ、孤独、ナルシシズムやトラウマといったテーマを横断的に扱った映像作品を制作している。

近年の主な展覧会に、個展「Cut Pieces」Waitingroom(2023年、東京)、グループ展「Storymakers in Contemporary Japanese Art」国際交流基金シドニー日本文化センター(2022年)、個展「LOVE PHANTOM 2」Waitingroom(2021年、東京)、個展「MAMスクリーン011: 高田冬彦」森美術館(2019年、東京)など。

W HIROKO Project (伊藤弘子 × 岡田裕子)

-

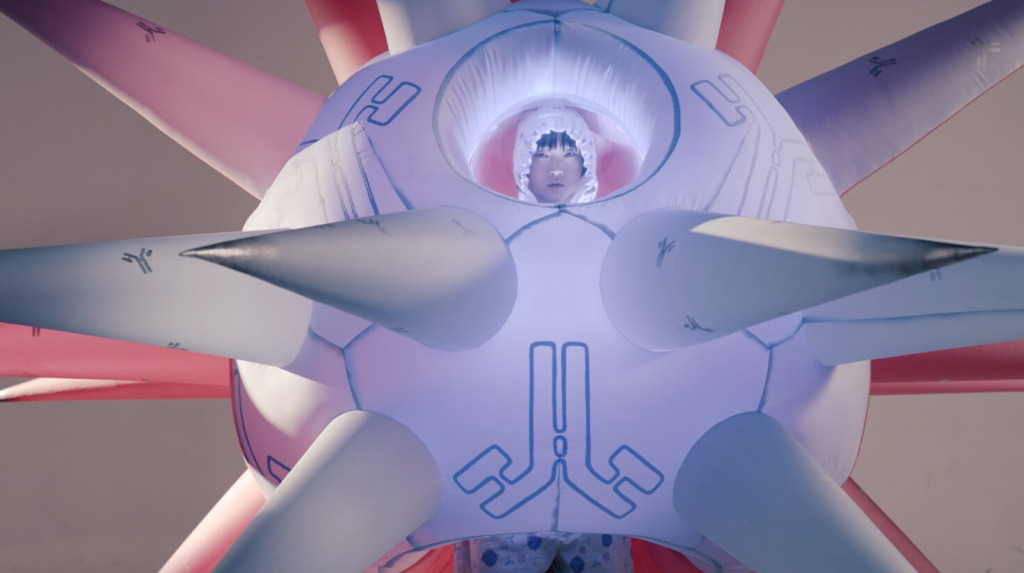

Di_STANCE

2021

Digital color video, with sound

5’07”

© W Hiroko Project ソーシャル・ディスタンスという⾔葉もすっかり常⽤語となった現代。それに相反するインティメイト・ディスタンス(親しい⼈を抱きしめられるぐらいの密接な距離)。この2つのシチュエーションに反応し、形状が⼤きく変化する服が、W HIROKO PROJECT が制作した「Di_STANCE」である。空気により膨らむ、縮むという機能を持ち、リュックのようにコンパクトに持ち運ぶことができる。また、バッテリーを装着すれば着ながら動くことも可能な、パンデミック時代の服をイメージしている。それが伸縮する様相は、⽣命体が様を変える⽣存本能にも⾒える一方、構造⼒学に従った形状であり、興味深いことに、私たちを悩ませるコロナウイルスの形態に類似しているようにも⾒える。

本作《Di_STANCE》は、この「Di_STANCE」をモデルに実際に着用させ、その動きを撮影した映像作品。記録であるだけでなく、感染対策のために⼈との距離を測ることの孤独感や、「Di_STANCE」が必要ではなくなる未来を渇望するストーリーも描かれている。

作家について

2020年、新型コロナウイルス感染症で⽇本社会が⼤きく揺れる中、表現者として、いち早く「いま私たちに、できることは何か?」という問いを掲げ、美術家・岡⽥裕⼦とファッションデザイナー・HIROKO ITOが⽴ち上げたアートプロジェクト。ファッションデザインの経験を活かしたマスクや、ウィルス防護ガウンの開発から始まり、2021年には、パンデミックに⽣きる⼈々をイメージした巨⼤なドレス「Di_STANCE」を制作、発表した。Art×Fashion×Medicalをキーワードに、現在も、賛同する多様なクリエーターと共に活動を続ける。2023年、近未来に⽼⼈となったアーティストが⽣活する場作りの思考実験を開始。

田口行弘

-

おくり水

2018

Digital color video, with sound

10’01”

© Yukihiro Taguchi, courtesy the artist and Mujin-to Production 新潟県津南町にある、数々の龍神伝説が残る幻想的な池「龍ヶ窪」を舞台にした映像作品。地域の生活用水である龍ヶ窪の水を、住民たちが手から手へと継ぎ、樽に注がれる様を描く。

作家について

1980年大阪府生まれ。2004年東京藝術大学美術学部油絵科卒業。2005年よりドイツ・ベルリンを拠点にしつつ、世界各地でプロジェクトを行っている。ドローイング、パフォーマンス、アニメーション、インスタレーションの要素を組み合わせた独自の「パフォーマティブインスタレーション」で注目を集める。赴いた場所の特徴や歴史を捉え、その場所と関わりながら得たインスピレーションを基にインスタレーションやパフォーマンスを行い、ストップモーション映像や短編映像として作品化している。

マイヤ・タンミ

-

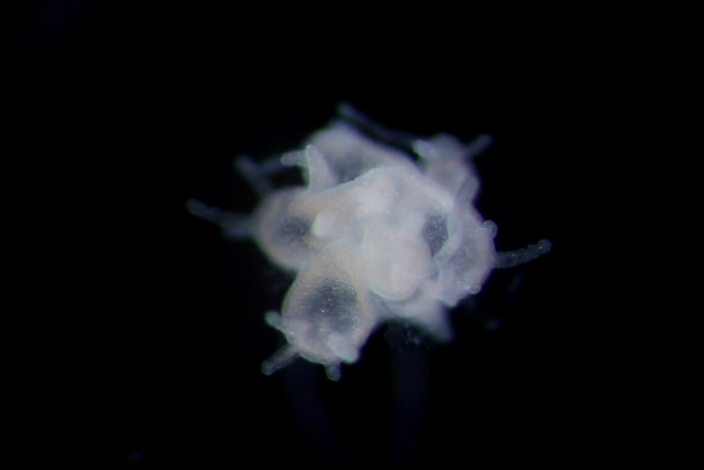

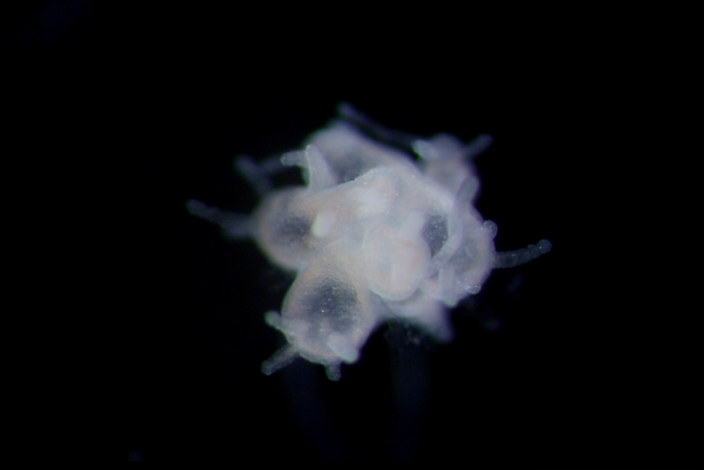

The Problem of the Hydra

2020

Digital color video, with sound

9’44”

©︎ Maija Tammi, courtesy Kana Kawanishi Gallery 《The Problem of the Hydra》は、1700年代から今日に至るまで、謎の多い無脊椎動物のヒドラという生物が提起してきた実質的かつ形而上学的な問題を検証する映像作品。淡水に生息するヒドラは、まったく老化しないとされ、さらに体を2つに切断されてもそれぞれの切断部から元の形状を自己再生できる(=クローンを生み出す)。本作は、200年以上研究されながらも謎に包まれたままのヒドラの生態に焦点を当てると共に、「老い」「死」「魂の存在」など、生物を取り巻く根源的な倫理観にも踏み込む。サウンドデザインはシャルル・ケヴィヨン、ナレーションの声はエヴァ・グレイソンが担当している。

作家について

1985年フィンランド、ヘルシンキ生まれ。2017年、アアルト大学芸術・デザイン・建築学部にて博士号取得。精力的に科学者や音楽家とコラボレーションを行いながら、生と死、嫌悪感と愛好、美しさ、時間、倫理観などをテーマに、写真、彫刻、ビデオインスタレーションを用いた作品を制作。世界各国で精力的に展示を行う。近年の展示に個展「Empathy Machine」フィンランド写真美術館(2023年、ヘルシンキ)、グループ展「One Picture Manifesto」The Reference(2023年、ソウル)/KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY(2022年、東京)/フィンランド写真美術館(2019年、ヘルシンキ)など多数。

シャルロット・デュマ

-

依代

2020

Digital color video, with sound

13’51”

©︎ Charlotte Dumas, courtesy Tomio Koyama Gallery 《依代》は、日本の小さな島、与那国島で撮影された。そこでは、今なお古代から続く在来種の野生馬が自由に歩き回っている。この馬は長らく人間の仕事を支え、共に暮らすパートナーであった。

親しみやすく軽やかな雰囲気を持つ本作では、人間と動物の間に立つ存在、すなわちある種の依代として、馬の衣装を纏った少女が島を探検する姿が描かれる。少女と馬は、お互いが等しい価値をもつ存在であることを認め合う。それは、人間が動物を擬人化するのではない、かつて存在した人間と馬の対等な関係の回復をも思わせる。

作家について

1977年オランダ、フラールディンゲン生まれ。現在はアムステルダムを拠点に活動を行っている。

2000年にヘリット・リートフェルト・アカデミーを卒業後、ライクス・アカデミーでビジュアルアーツを学び、馬や救助犬など、人間に密接な関わりのある動物を20年以上にもわたり映し出してきた。現代社会における動物と人との共存、生の儚さの美しい瞬間をとらえた彼女の作品は、世界で高い評価を得ている。

日本を度々訪れており、2014年より日本の在来馬を撮影するプロジェクトをスタート。2020年銀座メゾンエルメスフォーラムで開催された「『ベゾアール(結石)』シャルロット・デュマ展」では、写真・映像、オブジェ、藍染の布のインスタレーションなど、空間全体で体感できる瑞々しい作品世界が大きな話題を呼んだ。

葉山嶺

-

On the collinear and reflected on the water

2018

Digital color video, with sound

3’50”

Courtesy the artist and Gallery 38 動物園の檻の中にいる一頭のエミューを映したフィルムの投影を再撮影した微かに揺れる映像を背景に、葉山がそのエミューとの奇妙に親密な出会いについて語る。《On the collinear and reflected on the water》は、葉山がエミューを撮影していた際に、一滴の涙がその眼からこぼれ落ちたことをきっかけに制作された。エミューの涙が、眼に付着した埃を落とすための単なる生理的な現象に過ぎなかったとしても、どういうわけか、それは人間の心を引き付ける。私たちは人間ではないその生き物の眼に自分自身の姿を映し出し、そうするうちにいつしか、涙について、人間の共感力について、そして人間の存在について考え始める。

作家について

野生動物や環境問題と深く関わる特殊な環境で幼少期を過ごす。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科で学び、2008年より映像制作を始める。自然と人間との調和を求める彼女の作品は、人間中心的な世界の外にある自然や生き物を中心に展開され、人間には見ることができない「自然の現実の層」を人間の想像力の中に浮かび上がらせる。近年では、ボン芸術協会(2022–23年、ボン)、ジンバブエ国立美術館(2022年、ハラレ)、ジュ・ド・ポーム現代美術館(2021年、パリ)、四方当代美術館(2021年、南京)などで展示・上映されたほか、恵比寿映像祭 2023の「コミッション・プロジェクト」ファイナリストに選出された。

布施琳太郎

-

名前たちのキス

2021

Digital color video, with sound

20’00”

Courtesy the artist and Snow Contemporary 《名前たちのキス》は、近年利用者が急激に増えたマッチングアプリについてのリサーチに基づく作品。隙間をすり抜けて広がる感染症に対して、インターネットを介して都市の中に複数の密室が育まれていく。そうした景色を、安心と安全の境界が霧散した今日の中で想像するところから制作が始まった。

布施は、まず「アノードとカソード」という詩を執筆した。電子回路における正極と負極の名称である「アノード」と「カソード」を登場人物の名前として、ネットワーク越しの出会いを暗喩化した物語だ。名前を知らない誰かと、名前を知らないまま関係を持ち、そこで共有される沈黙について想像をふくらませる。

電子回路におけるアノードとカソードは、電気分解と電池の場合で正極と負極が入れ替わる。アノードは電気分解において正極(電子が流れ出す極)だが、電池の場合は負極(電流が流れ込む極)となり、カソードはその逆となる。こうした複数の「ふたつ/ふたり」の間で、エネルギーが育まれ、光はこぼれ落ち、正と負が入れ替わりながら、粒子が走り回る。それはこれまで布施がリサーチを行ってきた、ネットワークの中の恋、洞窟の中の時間、接触の問題、そして現代詩という複数のテーマ間に生じる関係を整理、展開することの試みでもある。

作家について

1994年東京都生まれ。情報技術や文学、そして洞窟壁画をはじめとした先史美術への綿密なリサーチに基づいた作品制作、展覧会企画、テキストの執筆などを行い、iPhoneの普及以降の都市において可能な「新しい孤独」を模索している。

森栄喜

-

《シボレス—破れたカーディガンの穴から海原を覗く》

2020

Digital color video, with sound

5’55”

© Eiki Mori, courtesy Ken Nakahashi 本作のためにすくい上げられた、「屋上で笑い声を再生する」「ごめんねと言うかわりに3ページめくる」といった15の合言葉(シボレス)は、象徴的なものや出来事についてというよりは、言語化されてこなかったような、すぐに過ぎ去ってしまう日常の中の光景やささやかな思いや感情を綴ったものだ。それらの合言葉の中から、年齢や住んでいる都市、言語、国籍、宗教、セクシュアリティなどのバックグランドが全く異なる25名の森の友人たちが、一番好きなものをひとつだけ選び、唱えている。合言葉は、馴染みのない言語により、たどたどしく頼りなくなり、それでいて乳児が発する喃語(意味をなさない声)のように、初々しくまっさらに発せられる。

「様々な声や言語が、合言葉を通して即興的になぞられ、反復され、重なり合っていき、その存在を際立たせながらも「音」という地平に、静かに鎮座していく。そのひとつ一つが、共鳴し、時に反発し合いながらも、ゆっくりとつながり、連帯していく……。言葉が、声へ、そして音へと変容し、抽象性や匿名性を高めつつも、集積や共有を経た先に発現する『親密な音・開かれた合言葉』。耳元でささやかれるように、遠くから呼び止められるように、身体に、空間に響き渡るその「音」を、体感してほしい。」(森) -

《シボレス—鼓動に合わせて目を瞬く》

2020

Digital color video, with sound

7’10”

© Eiki Mori, courtesy Ken Nakahashi 2019年の春、コロナ禍で人もまばらな夕刻の街角で、《シボレス—破れたカーディガンの穴から海原を覗く》ですくい上げた15の合言葉(シボレス)と共に、森はひとり、パフォーマンスを行った。

そして、合言葉が描写する動作を元に、手旗信号のような明確さを持ち合わせつつも、身体で詩を朗読しているような静謐で瑞々しい動きを振り付けた。ささやかに、時に大袈裟に、身体言語へと翻訳された合言葉は、住宅やビルの隙間からまっすぐに届く夕陽の光によって、塀垣に、給水タンクに、むき出しのコンクリートの柱に煌々と照らし出される。

「言葉に宿った感情や記憶は、脳内だけには留まらず、自分自身の身体、あるいは、それすら通り過ぎ、他者や場所、SNSなどの『外在するたくさんの自己』のあいだを自由に泳ぎ、流れ、混ざり合い、蓄積していきます。

私の身体を通して唱えられる合言葉は、私が暮らす都市の狭間に投影され、まるで楽譜に書き綴られる音符のように、ひとつひとつ、弾みながらも深く刻まれていきます。そして遠くに暮らす大切な家族や友人たちの発する合言葉とも呼応し、変化し続け、めぐりめぐって、全く新しい合言葉として、再び私や彼ら彼女らの耳元に舞い戻ってきます。

もう会えない人へ、なかなか会えない人へ、これから出会うだろう人へ。遠い記憶へつながる合言葉と共に、そして身体中に響くたくさんの声と共に、今日も、眩い光の中で、私たちは踊っています」(森)

作家について

1976年石川県金沢市生まれ。パーソンズ美術大学写真学科卒業。現在は東京を拠点に活動。

写真集『intimacy』で第39回木村伊兵衛賞(2013年度)を受賞。初期の写真やパフォーマンスに加え、サウンド・インスタレーション、映像、ドローイング、詩や短編の執筆など、多岐にわたる表現を用いて、既存の概念や規範を揺り動かし得る周縁化された声や存在を感じ合い、それらの「小さな波」を集めて大きな波を作り出そうと実践を続けている。

主な展覧会に「高松コンテンポラリー・アート・アニュアル vol.10 ここに境界線はない。/?」高松市美術館(2022年、香川)、「フェミニズムズ / FEMINISMS」金沢21世紀美術館(2021–22年、石川)、「シボレス|破れたカーディガンの穴から海原を覗く」KEN NAKAHASHI(2020年、東京)、「小さいながらもたしかなこと 日本の新進作家 vol.15」東京都写真美術館(2018–19年、東京)、「Family Regained」KEN NAKAHASHI(2017年、東京)など。