東京国立近代美術館

- A-1

NOVEMBER 5–9, 2025

※本展はAWTのパートナー企業が主催するものです(以下、文章は主催者提供)。

世界最古のシャンパーニュメゾン ルイナールは、1729年の創業以来、アートが文化体験として形を変え、結びつけ、啓発する力を持つと信じてきました。「conversations with nature(自然との対話)」プログラムの一環として、今年はジュリアン・シャリエールとのコラボレーションを実現。普遍的な創造的対話の中で彼のアートにおけるビジョンを共有します。大倉集古館でのバーや展示と連動し、Annex Aoyamaでは、ジュリアン・シャリエールの作品、ルイナール メゾンの紹介と共に、ルイナールのシャンパーニュをお楽しみいただけるシャンパーニュ&アートスペースをオープンします。展示は11時から20時まで(最終日は18時まで)ご覧いただけます

ルイナールは、1729年の創設以来「シャンパーニュの宝石」と謳われる世界最古のシャンパーニュメゾンです。高度な技術を有するシャンパーニュづくりのエキスパートであることから、「シャルドネハウス」として、その地位を確立してきました。アートとの関わりも深く、世界各国で年間30以上アートフェアに協賛しているほか、毎年メゾンのテロワールやヴィジョンを世界的アーティストと共有し作品を完成させるコラボレーションプログラム「カルト・ブランシュ」も行っています。

新進シェフによるオリジナルフードやアーティストとのコラボレーションカクテル、サウンドプログラムやパフォーマンスが楽しめるポップアップバーが、2025年も南青山にオープンします。

バーの設計は建築家の松沢一応が担当。「浮かびあがる空間」と題し、空間全体に透過、ゆがみ、反射を生じさせることで、観る人それぞれに異なるダイナミックな環境空間認識を促します。

フードを手掛けるのは、bricolage bread & co.のプロデューサー、ミシュラン三つ星レストランの「レフェルヴェソンス」のエグゼクティブシェフの生江史伸。甘味(スクレ)と塩味(サレ)2種のフィンガーフードを通じて、食べるという行為の奥行きや感覚の記憶を感じる体験を提案します。

アーティストカクテルでは、小沢剛、Chim↑Pom from Smappa!Group、やなぎみわの3名が、それぞれ展覧会とリンクしたカクテルを考案します。

2025年から新たに始まる「ディレクターズ・カンバセーション」は、世界有数の美術館のリーダーたちが美術館運営から企画・立案、アウトリーチまで様々なトピックについて語るトークセッション。今年は香港の現代美術館「M+」のアーティスティックディレクター兼チーフキュレーターであるドリアン・チョンがモデレーターを務めます。

現代社会におけるアートの位置づけや批評的アプローチについて議論するシンポジウム。2025年のテーマは「WHAT’S GOING ON(愛のゆくえ)──アートはいかにして現実をとらえるか 」です。基調講演はグッゲンハイム美術館の副館長兼チーフキュレーターであり、2027年に開催される「ドクメンタ16」のアーティスティックディレクターに就任したナオミ・ベックウィスが務めます。

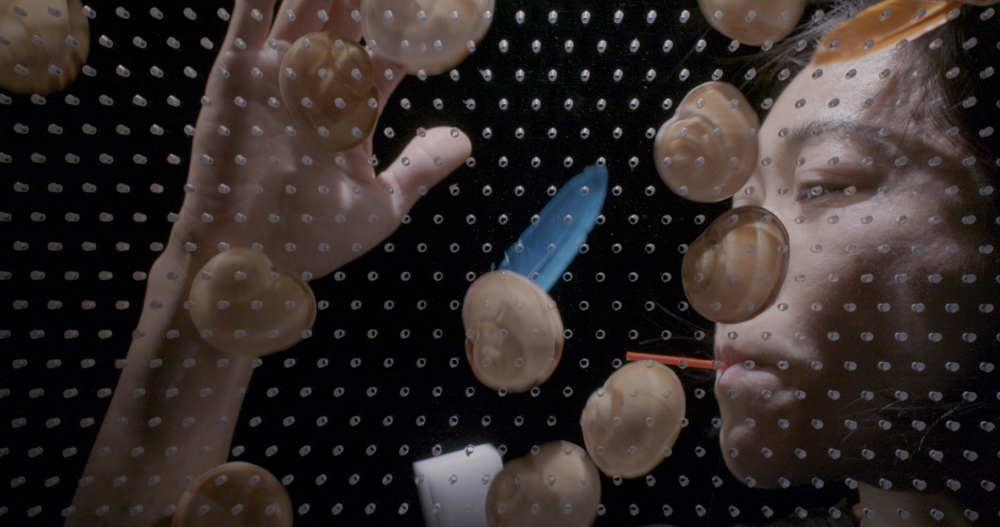

パブリックスペースで展開される映像作品プログラム。2025年は東京都現代美術館の学芸員であり、「恵比寿映像祭」の創設も担った岡村恵子が監修を担当します。

今年のプログラムタイトルは「儀礼、あるいは祈りの不条理な美」。過去を偲び、今に喘ぎ、未来を憂う、様々な祈りの形を表現した10名のアーティストによる作品を通して、不確かな日々を生きる手掛かりを模索します。

美術館での作品鑑賞とギャラリーでの作品購入というふたつの体験を掛け合わせたAWT独自の特別展「AWT FOCUS」。第3回となる2025年は国際芸術祭「ドクメンタ14」 でアーティスティックディレクターを務めたアダム・シムジックが監修を務めます。

今年のプログラムタイトルは「リアルとは?」。ポスト真実(Post-Truth)の幻想が広められ、ソーシャルメディアでは非現実が生成・拡散される現代において、「リアル(現実/写実)」はどういう意味を持つのか? アーティストたちが社会的・政治的課題に応答しながら探求してきた「リアル」の多様な表現を通じて探ります。

1975年群馬県生まれ、東京拠点の画家・狩野岳朗の同ギャラリー初個展。狩野は大学で建築を学んだ後、働きながら独学で絵画を描き始めた。自然や暮らしの中でゆれ動く自らの内面を描くなか、美意識への興味の広がりから古道具屋を営んだこともあり、現在は画業に専念。一見すると抽象的な模様で構成された作品群には、日常的に野外でスケッチを行い、植物や空間、ときに手の皺までを見つめる彼のまなざしが反映されている。慎重に描き分けられた多様な色彩と大胆な構図、筆致は、狩野の生命に対する視点と、湧き上がる感情や記憶、時間などをオーバーラップさせたものと言える。画布上の絵の具の存在感や縦横無尽に駆ける描線からは、画家の眼差しを通した世界の図式を体感できる。

ディレクターの李沙耶が2019年10月に設立した現代美術を扱うギャラリー。独自の表現を探求する若手アーティストを積極的に紹介。また同世代の様々なジャンルのクリエイターと共闘し、現代における表現の可能性について探り続けている。取り扱い作家に、田中秀介、村松佑樹、金光男、二藤健人、高橋銑、宮田雪乃、安藤晶子、須賀悠介。

松澤宥(1922–2006)は長野県諏訪町に生まれ、同地を拠点に国際的に活動した「観念美術」の先駆者。彼の芸術に通底するのは、物質に対する本質的な検討、そして文明に対する批評眼と言える。彼は生涯、眼に見えないものを世界のあらゆる人に伝達することを目指した。その表現は詩に始まり、絵画や立体としての「色による美術」へ変化。さらに「言語による美術」、つまり物質的実体をもたない表現へ移行していった。本展では、1950 年代の美しい色彩とマチエールをもつ「色による美術」、1964 年に「オブジェを消せ」との啓示を受けた前後に制作した、初期の「言語による美術」、さらに1970 年の「第10 回 日本国際美術展(「人間と物質」展、東京ビエンナーレ)」で発表した「観念美術」の代表作《私の死》を紹介する。

1988年、マネジメントおよびプランニングオフィスとして設立。2010年、西新宿にギャラリースペースをオープン。22年、六本木の新スペースに移転。美術館やギャラリーといった美術機関での展覧会やプロジェクトを手掛けるほか、ファッション、インテリアなどにもアプローチし、ジャンルを超えたコラボレーションを実現している。高松次郎、眞板雅文、吉田克朗など歴史的に重要な物故作家のエステート運営、国際アートフェアへの出展を行うほか、作家についての歴史的な理解を促し、社会的な認知度を高めるため、評論家のテキストを掲載した研究冊子を数多く出版。また新スペースの移転と共に、芸術・美術分野以外の専門家や研究者も招き、幅広い問題を議論する場「アルスクーリア」を立ち上げた。

日常の光景をモティーフに、絵画を通じた「知覚とイメージ」の関係を探る三瓶玲奈の個展。彼女の絵画は高い抽象性を帯びながら、湿度や温度、手触り感を喚起し、どこか温かく親しみを感じさせる。新作を含む本展では、抽象絵画の意味をとらえ直しながら、現実の現象と絵画との関係を探る。三瓶は光の屈折や反射、構造のずれや重なりなどの観察可能な出来事に対し、線や形、色彩といった造形要素を通じて再構成を試みてきた。感情や印象に依存せず、「見ること」の構造やイメージの成り立ちに着目し、二次元の空間に秩序や関係を築いていく。こうして描かれたイメージは現実と呼応しながら、自律した視覚世界として立ち上がる。それらは抽象絵画という形式を通して、現代の視覚環境や情報に満ちた日常に対する問いを投げかけるだろう。

2015年7月、六本木にて開廊。現代美術の表現形態が多様化し、美術が紡ぐ歴史の在り方も魅力を深めていく中、さらに新しい表現を切り開くアーティストの活動をサポートすることを目的として運営。絵画、写真、彫刻、映像など、同時代に制作される作品を紹介し、展覧会と併せてアーティストトークの開催や展覧会カタログ、アーティストブックの出版も行っている。

京都を拠点とする八木良太と、インドネシアのコンセプチュアルアーティストであるマルト・アルディの二人展。両作家に共通する特徴として、いずれも身近な道具や既製品を素材とし、それらの用途や意味を再構築することで、既成概念に問いを投げかける点が挙げられる。彼らは時間や重力といった目に見えない存在や、日常に埋もれがちな些細な現象にも目を向け、純粋な好奇心と遊び心をもってアートへと昇華させていく。展覧会では、立体、平面、映像など多様な表現を通して、二人の思考や視点の交差を体感できる。また今回は、両者の対話から生まれたコラボレーション作品の発表も予定している。

2006年高円寺で開廊。清澄白河を経て、19年に現在の墨田区江東橋に移転。現代社会や歴史に対しての鋭い観察と考察を、表現を通して可視化する作家たちのマネジメントを行う。また、作品のコンセプトに応じてギャラリー外での展覧会企画も多数行う。作家のビジョンを紹介するため、書籍やDVDなどのプロダクトも多数制作している。取り扱い作家は八谷和彦、八木良太、Chim↑Pom from Smappa!Group、風間サチコ、臼井良平、朝海陽子、田口行弘、松田修、加藤翼、小泉明郎、荒木悠。

O JUNの絵画は、見覚え・聞き覚えのあるような事象の断片を思わせる場面や、記号化された図像、強い画面の余白を特徴とする。油彩、鉛筆、クレヨン、顔料、水彩など様々な画材を用い、独自の「描き」で見慣れぬ世界を作り出す。ミヅマアートギャラリーで6年ぶりとなる今回の個展では、油彩作品を中心とする新作を発表する。

エグゼクティブディレクターの三潴末雄により、1994年に東京にて開廊。時代ごとのスタイルに捉われない独自の感性を持った日本およびアジアの作家を中心に、国際的なアートシーンに紹介している。アジアにおけるコンテンポラリーアートマーケットの発展と拡大化に伴い、2008年に北京、12年にシンガポールのギルマンバラックスにMizuma Galleryを開廊。14年にはインドネシアのジョグジャカルタに日本のアーティストと現地アーティストたちの交流の場としてレジデンススペース「ルマ・キジャン・ミヅマ」を開設。アートバーゼル香港やアーモリーショーなどの国際的なアートフェアにも積極的に参加し、国際的に活躍する作家を多数輩出している。

「パンゲア大陸」とは、かつて全ての大陸はひとつに繋がっていたとの仮説による超大陸。小沢は本展においてこの概念を軸に、分断された現代世界を再考する。作家は昨年、別府で市民たちが記憶だけで描いた世界地図をもとに、これをひとつの大陸に再構成して絵画化した。今回は同作に加え、 香川県立ミュージアム所蔵の、世界地図が描かれた源内焼(江戸時代に平賀源内の指導で生まれた陶磁器)を起点に、世界をパンゲア大陸化した作品を展示予定。同様のコンセプトを軸にした新作も発表する。「無理やりかもしれない。世界がひとつであるイメージを可視化できないかと思った」と語る彼の言葉通り、想像力で地平が再び繋がる、その寛容さのようなものが、大地の形を借りて姿を現す。

11月8日(土)の17:00ー19:00にはアーテイスト在廊のレセプションを開催します。

*アートウィーク東京2025期間中、南青山のAWT BARでは小沢とのコラボカクテル「汎大陸(パンゲア)」を提供予定。

2010年11月に港区白金の元鉄工所の建物にオープン。18年8月、大使館が多く立ち並ぶ閑静な住宅地、南麻布へ移転。アートの垣根を越え、建築や演劇など異なるジャンルと関連性や可能性を追求し、第一線で活躍するアーティストの歴史的な位置付けを行っていくことを目指す。また、1960年代から70年代の日本のコンセプチュアリズムに焦点を当て、戦後の日本美術に対する新たな洞察、分析から展示を行い、作品の再評価へつなげている。

同ギャラリーでは初となるフン・ティエン・ファンの個展。1983年ドイツ生まれ、エッセンを拠点するファンの彫刻や映像作品は、日用品や文化的アイコンを引用し、ローファイな美学を通じた風刺的なユーモアと軽やかさを宿している。キャラクター化した彼女自身やベトナムと結ぶつく背景をもつ自伝的要素が多く登場し、アイデンティティの探究や、自身と社会的な役割との間にある緊張関係が描かれる。そこで考察されるのは、ジェンダーにまつわるステレオタイプ、ディアスポラ(離散した民)の家族史、世代間の記憶、若さ、芸術における労働などの普遍的なテーマである。ファンは人生の混沌をアートに持ち込むことで、美術の慣習に疑問を投げかけ、ズレや余白を含む開かれた表現を志向する。彼女は不完全さを肯定して固定的な意味を揺さぶることで、構築と解体が絶え間なく繰り返される空間を作り出している。

ローゼン・ジェフリーと美沙子により2006年、豊島区北大塚にオープンした現代美術ギャラリー。逐語的な表現に根ざしつつユーモアのある国内外のアーティストを紹介している。所属アーティストはリチャード・オードリッチ、有馬かおる、加賀美健、ダーン・ファンゴールデン、トレバー・シミズ、ジョシュ・ブランド、ファーガス・フィーリー、マヤ・ヒュイット、廣直高、ネイサン・ヒルデン、題府基之、高橋尚愛、南川史門、持塚三樹、茂木綾子、森本美絵、奥村雄樹など多数の作家を紹介している。

佐藤時啓は、光・時間・空間・身体などをテーマに、ピンホールカメラやカメラ・オブスクラ、長時間露光などの技法を駆使し、独創的な写真表現を追求してきた。本展では、代表作〈光-呼吸〉シリーズから、建築物や都市空間を舞台に制作された「City Scape」を紹介する。暗闇に固定されたカメラでの長時間露光撮影により、佐藤自身がペンライトを手に動き回ることで、光の軌跡がフィルムに定着される。「建築物の中に、あたかもエアポケットのように私には見える空間がある」と語る佐藤。その空間で自らの身体の動きを通じて光の造形を創出する手法は、彫刻を学んだ彼ならではのアプローチである。そこから生まれた写真には、抽象的な「時」が満ちるように可視化され、確かに息づいている。

2011年、中目黒に写真専門ギャラリーとして開廊。写真をキュレーションの軸に据えながら、近年は写真以外の作品も取り扱う。ギャラリー名の「POETIC SCAPE」とは「詩的な(poetic)」と「風景(landscape)」を掛け合わせた言葉で、言語では明確に定義できない、しかしアーティストには確かに見えている新たな風景を人々に届けるという意味を込めている。主な取り扱い作家は、野村浩、渡部敏哉、森山大道、野村佐紀子、柿崎真子、柴田敏雄、トレイシー・テンプルトンなど。ギャラリー奥にはストアを併設し、ギャラリーゆかりの作家の作品集や写真論に関する書籍などを販売。また、写真・平面作品の額装も行なう。

1956年韓国・清道(チョンド)生まれ、パリとソウルを拠点とするリー・ベー(李英培)の個展。「炭のアーティスト」として知られるリーは、30年にわたり炭がもつ多様な側面や性質を探求し、絵画や彫刻を手がけてきた。その実験的作品により「ポスト単色画」アーティストとも称される(単色画は1970年代に始まった韓国人作家たちの美術動向)。彼はあるとき、パリで偶然見たの炭から、故郷の民俗儀礼「タルチッテウギ」の記憶を呼び覚まされた。陰暦最初の満月の夜に、松の枝や藁束を積み重ねて「月の家」を作り、火をつけてその炎と煙に願いを託し、空へと届ける儀式の記憶である。「月の家」が炭になると、人々はその欠片を持ち帰る。作家はこの伝統に着想を得て炭をモチーフに取り入れ、そこに生命の循環の象徴としての意味を見出している。このメタファーが、彼の表現領域をより豊かに広げる契機となっている。

11月5日(水)の17:00ー20:00にはオープニングレセプションを開催します。

1990年、フランス人ギャラリストのエマニュエル・ペロタンがパリで開廊。2012年の香港を皮切りに、ニューヨーク(2013年)、ソウル(2016年)、東京(2017年)、上海(2018年)、ドバイ(2022年)、そしてソウルに2つ目のギャラリーをオープンし、23年にはロサンゼルスのギャラリースペースをオープンした。

⽇系ブラジル⼈アーティストのトミエ・オオタケ(1913–2015)と、ブラジル人アーティスト、マリーナ・ペレス・シマオ(1980)。伝統、抽象、想像上の理解を越えた⾵景の造形といった点で世代を超えてつながる、両アーティストの個展を同時開催する。オオタケは⽇系ブラジル⼈アーティストの先駆者。京都で生まれ、1936年にブラジルへ移住後、抽象芸術への斬新なアプローチで同地の近代美術を刷新した(1968年にブラジル国籍取得)。今回は絵画、版画、彫刻などを通じてその作品世界を紹介する。

そのオオタケからも影響を受けたというシマオは、鮮やかで詩情豊かな油彩、⽔彩、版画で知られる。⽇本初個展となる今回は、⾵景に着想した新作群を公開。内的・外的世界の境界をゆさぶり、有機的なうねりに満ちた半抽象的な表現は、感情、記憶、そして場との深い関わりを反映している。

1960年にアーニー・グリムシャーによって設⽴された国際的なギャラリー。20世紀を代表するアーティストから、今⽇最も影響⼒のあるアーティストまで、幅広い作家を擁する。美術館規模の本拠地を構えるニューヨークをはじめ、ロサンゼルス、ロンドン、ジュネーブ、⾹港、ソウルと世界各都市に拠点を展開している。2024年にはここ東京の⿇布台ヒルズにギャラリーをオープン。25年からはベルリンにもスペースを設ける。

スペインを代表する現代アーティスト、ミケル・バルセロの同ギャラリー初となる展覧会。2023年に信楽の陶芸家・古⾕和也と共同制作した14点を展⽰する。バルセロは絵画、陶芸、彫刻などを手がけ、その⽣々しく無⾻な表現は、命の循環、⾃然の驚異、神話、⼈間の存在意義など、⼈類の普遍的なテーマに迫るものと言える。⼟を使う制作を始めたのは1994年、マリでドゴン族の伝統的⼟器に魅了されたのがきっかけだった。土をめぐる探求は続き、ジュネーブ国連会議場のドーム天井(2008)など大型プロジェクトにもつながっていった。信楽では、古⾕が伝統的な壺のフォルムをつくり、これを⼟の乾かないうちにバルセロが変容させていくという共同制作がなされた。蟹、⾍、蝶、⿂などの姿は、彼の作品に頻出する深海や⼤地の有機的イメージに通じている。さらに古⾕が自ら築いた⽳窯で焼成することにより、豊かな⾊彩と景⾊が有機的に⽴ち現れた。

ファーガス・マカフリーは2006年の設立以来、アメリカ、日本、ヨーロッパの戦後および現代美術を世界に向け紹介。10年以上にわたり24名以上の作家、エステイトと共に幅広いプログラムを展開してきた。日本戦後美術、気鋭のヨーロッパ美術の国際的な評価を確立する上で中心的な役割を担う。ニューヨーク、東京、サン・バルテルミー島にギャラリースペースを持つ。東京のギャラリーは18年3月のロバート・ライマン展でオープンし、20年以降はジャスパー・ジョーンズ、リチャード・セラ、久保田成子、白髪一雄、田中泯、キャロリー・シュニーマン、マシュー・バーニーらによる展覧会を開催している。

ユーモラスでコミカル、かつ諷刺的な作品を多く手がけるCOBRAの個展。1981 年千葉県船橋市生まれ、東京拠点のCOBRAは、自身の体を使ったパフォーマティブな行為を組み込んだ映像作品を多く発表してきた。近年はアートフェアブースをねずみ捕りに見立てた《Rat Museum For Rat》や、鳥籠の中に卵の絵を設置した彫刻作品《Bird Gallery For Bird》などを発表している。2011年からはアーティストランギャラリー「XYZ collective」も運営。国際的なアーティストランスペースの現在を伝える展覧会「東京デトロイトベルリン」展(トーキョーアーツアンドスペース、2020年)なども企画している。

2017年に北大塚にオープンしたアーティストランスペースおよびプロジェクト。国内外の幅広いアーティストの展覧会などを北大塚のスペースで企画開催するほか、アーティストブックなどの製作と出版も行う。これまでの主な展覧会に、デヴィッド・オストロフスキー「空っぽの水(反ドローイング)」(2023年)、XYZcollectiveとの共同企画による丹羽海子 「靴の中の暮らし(幻影コオロギ)」(2023年)、「Drawing Fever I: Narrative, on-going 」(2022年)、岡田理、Galerie Max Mayerとの共同企画によるニコラス・グァニーニ「Interference」(2022、2021年)、Fitzpatrick Gallery、The Performance Agencyとの共催によるハナ・ワインバーガー「wedidntwanttoleave.live」(2020年)、COBRA「THE MUSEUM」(2019年)、岡田理「Slender and Long My Whistle」(2018年)など。

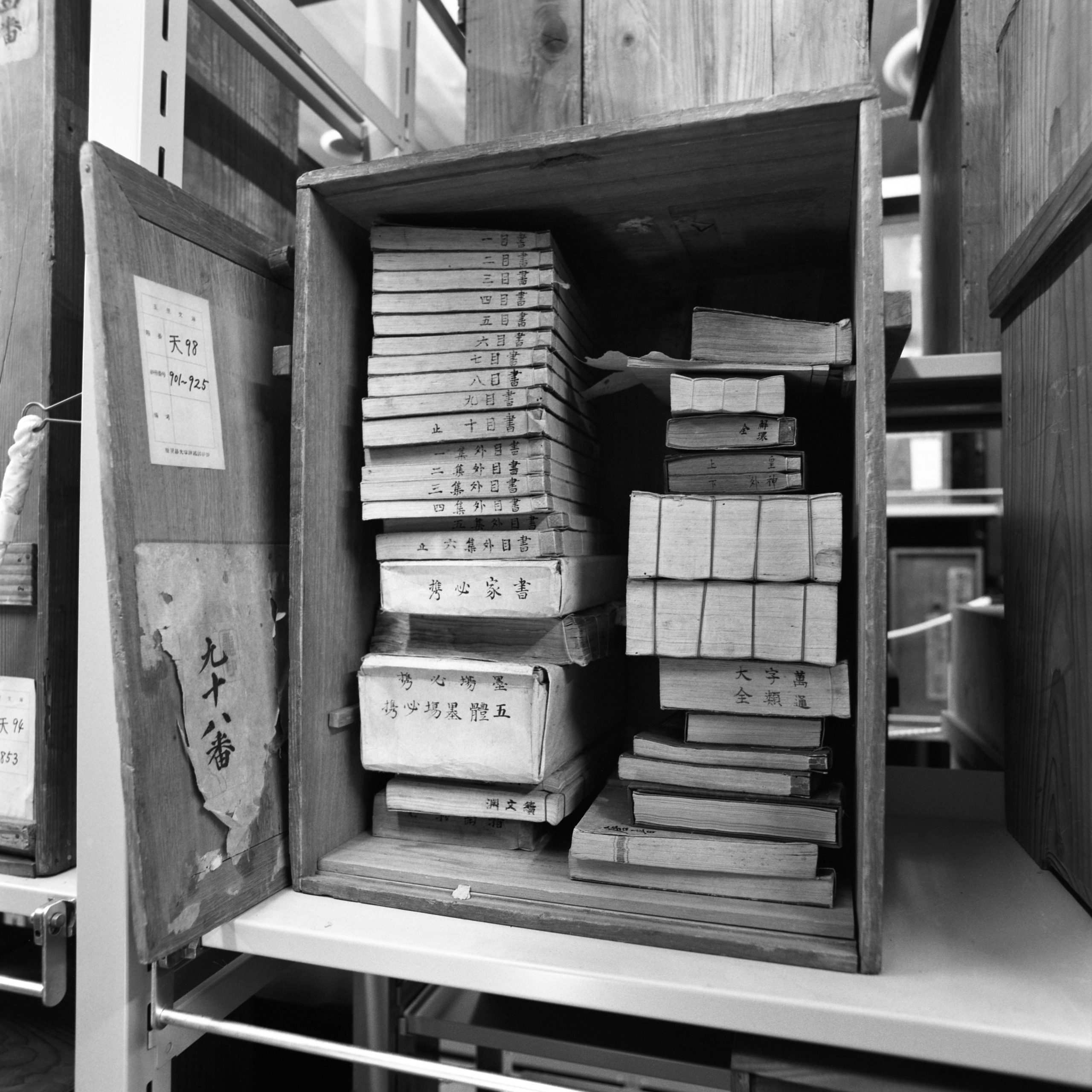

〈BIBLIOTHECA/本の景色〉は、潮田が20年以上も撮影を続けるシリーズ。ふと手元にあった一冊の本の美しさに心を奪われ、「本をオブジェとして撮ってみたい」と感じたことが契機となった。シリーズ4作目となる本作は、鹿児島大学附属図書館が収蔵する「玉里文庫」を、2019年から3年かけて撮影したもの。薩摩藩主・島津家の分家・玉里島津家に伝わる歴史資料や和漢書など約18,900冊の一部を、書庫内の室内灯と隣室の窓から差し込む自然光のもとで撮影した。美しいモノクロとカラープリントからは、書物の静謐な存在感や収蔵空間の佇まい、史料に宿る歴史の重みまでが豊かに感じられる。

1979年、写真専門ギャラリーの先駆けとして虎ノ門にフォト・ギャラリー・インターナショナルを開廊。2015年に東麻布へ移転し、ギャラリー名をPGIに変更した。アンセル・アダムス、エドワード・ウェストン、ハリー・キャラハン、エメット・ゴーウィンなど海外作家の作品を紹介。また日本からは、石元泰博、川田喜久治、奈良原一高、細江英公といった戦後日本を代表する巨匠や、三好耕三、今道子、伊藤義彦ら気鋭の写真家をキャリア初期から取り上げつつ、佐藤信太郎、新井卓、清水裕貴、平本成海など新進作家の紹介にも力を入れる。

鮮やかな色彩と幾何学的な形を用いた絵画で知られる、今井俊介の新作展。波打つようなストライプは、旗やカモフラージュ、国旗のようにも見え、観る者それぞれの記憶や感覚を呼び起こす。また、並置された色彩は奥行きや空間の層を生み出し、図と地、イメージと物質、現実と幻想のあいだを行き来する。今井はデジタルで構成された下図と手作業による彩色を組み合わせ、人工性と人間味が共存するこれらの作品を生み出している。身の回りの色や形に着想して生まれるその表現は、現実と虚構、アートとデザインなど様々な境界を自由に往来し、現代の視覚体験に新たな視点をもたらすだろう。その作品世界は立体やインスタレーションにも発展しており、本展ではストライプ柄の布を使った立体作品と、その布の揺らめく動きを描いた絵画を展示する。

2013年に西新宿に開廊、21年3月江東区に移転。国内外の若手・中堅作家を中心に絵画、彫刻、写真など多ジャンルの展覧会を企画。アートフェアへの参加や、外部のキュレーションも積極的に取り入れるなど、日本のアートシーンの構築に取り組んでいる。主な取り扱い作家に、土肥美穂、今井俊介、ガブリエル・ハートリー、地主麻衣子、城戸保、ザック・プレコップ、ジョアンナ・ピオトロフスカなど。

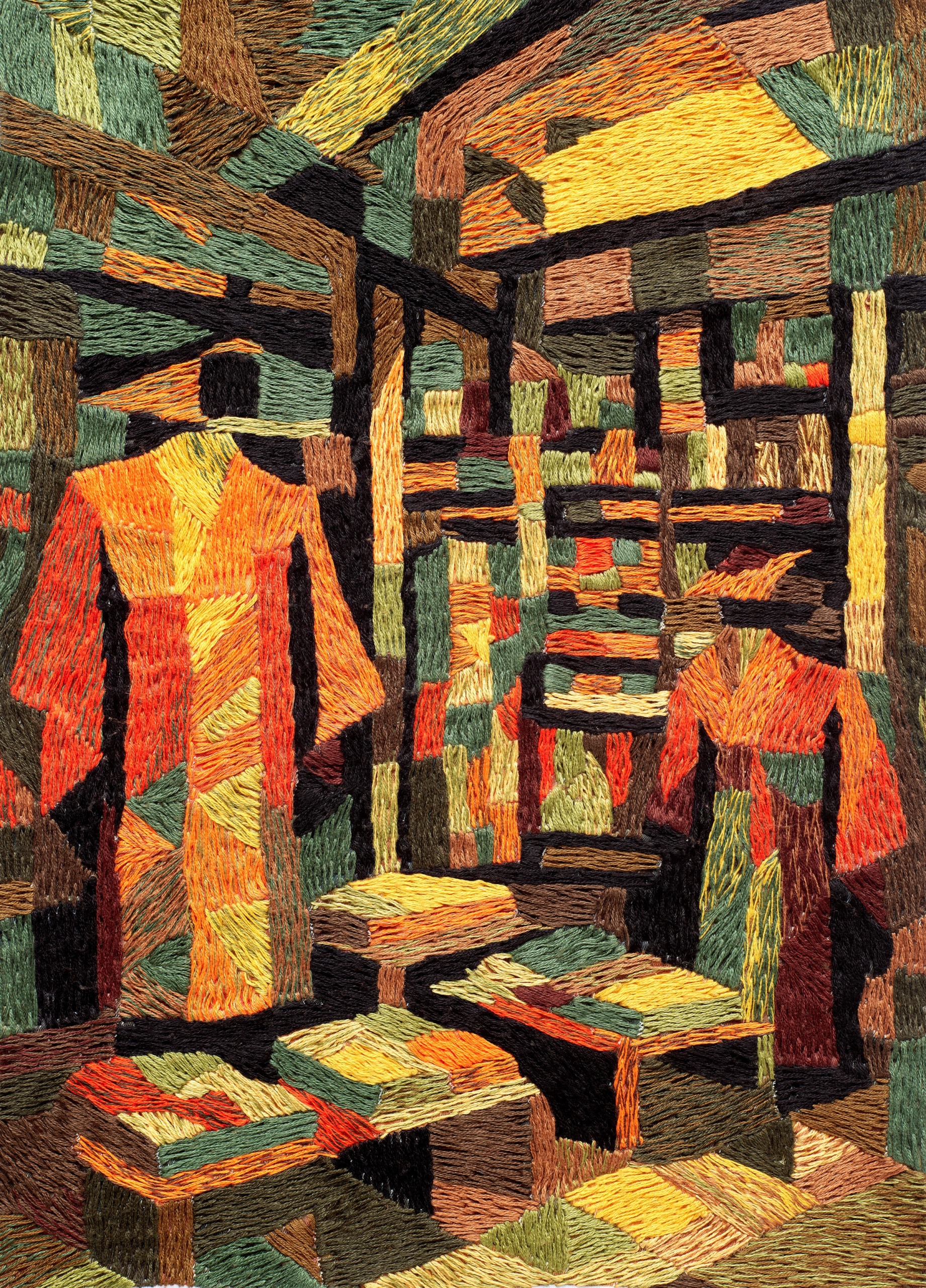

ブラジル人アーティスト、ヴィック・ムニーズの新作個展。最新シリーズ「Threads / スレッズ」より、日本文化に着想した作品群を発表する。着物店、花瓶の花、通勤するサラリーマン……ムニーズが過去30年で知り得た、愛する日本への視覚的オマージュと解釈に加え、さまざまなAIプログラムを交差的に用いて構築したイメ―ジが展開される。それは、彼がこの論争的でデリケートな主題に対して行った探求と解釈を表している。ムニーズいわく、AIは「人と現実との関係を改善するために開発された」ツールゆえに、その発展が実際にどんな影響をもたらしたか?という問いも必然的に浮上する。同時に、彼は触覚的・現実的なものへも目を向ける。ブラジルの刺繍職人たちとの協働による、伝統的な刺繍技法の活用である。これにより画像には抽象的な質感が現れ、最新技術との鮮烈な対比が生まれている。

日動画廊の新部門として2002年に設立した現代美術専門のギャラリー。

1928年の創業以来、日本に初めて西洋絵画を紹介し、革新的な企画によって文化の普及に努めてきた日動画廊の創業・開拓理念を受け継ぎ、国内外の新進気鋭の現代アーティストを紹介している。2015から2022年に台北にも拠点を置いて活動して以降はアジアの現代美術も積極的に紹介している。

Haroshiは、2003年よりスケートボードデッキの廃材を用いた唯一無二の彫刻やインスタレーションを制作しているアーティスト。彼の創作は、友人を介したネットワークやスケートボードショップの協力を得て、通常は廃棄される使い古しのデッキ(板)を、自作Tシャツと交換するなどして集めることから始まる。彼はこれらのデッキをレイヤー状に積み重ねてブロック状に加工した後、独自の造形感覚で削り出すことで作品化する。彼の作品が世界中でストリートカルチャーの周辺にいる人々から共感を集めるのは、それが一般的なリサイクルという枠を超え、スケートボードへの深い愛情に根ざした、救済とも呼べる行為だからである。

一方、本展「ABACO」では、新たな創作の方向性を示す重要な実践として、人々に必要とされなくなったこけしとそろばんの珠をモチーフにした新作彫刻を制作し、インスタレーション形式で発表する。

2005年、渋谷に設立。デザイン、イラスト、ストリートカルチャー、ファッション、ミュージックなど、アートの周辺分野における創造性をアカデミックに扱う実験的な企画ギャラリーとして活動。同時に田名網敬一、空山基、山口はるみ、佐伯俊男といった戦後日本のアートシーンの外で評価されてきた才能を再発掘し、国際的な現代アートの舞台での紹介に努める。多くの国際的なギャラリーとも協力し、佃弘樹、三嶋章義、大平龍一、谷口真人、モリマサト、ハロシといった国内の若手および中堅作家の育成と紹介を行いながら、選り抜きの世界的アーティストと協力してグローバルなアートシーンの現在を体現している。

入江早耶(1983年、岡山県生まれ)は、日用品に描かれたイメージを消しゴムで消し、その消しカスを用いて元の図像を彫像化する作品で知られる。例えば、掛け軸から消えた観音像が現実の空間に立ち上がり、あるいは紙幣の肖像画が胸像となって現れる。そこでは、イメージとして日常に流通する図像が一旦消去され、二次元の情報が三次元の物体に再構築されていると言えるだろう。これらの作品は、私たちと表象との関わりを巡る現代的な問題を、ユーモラスに提起する。本展では、市販される商品パッケージを用いた従来の手法による新作に加え、土偶や観音像、大仏といった太古からの信仰対象を模した新たな試みも交え、作家の近年の制作を一望する。

1950年に銀座にオープンし、2020年に70周年を迎えた日本最初の現代美術画廊。ルチオ・フォンタナ、イヴ・クライン、ジャクソン・ポロック、フリーデンスライヒ・フンデルトワッサーなど、欧米の現代美術作家をいち早く日本に紹介。さらに高松次郎、白髪一雄、岡本太郎など、日本の現代アートを牽引する作家を取り上げてきたほか、1970年代から80年代にかけては金煥基、李禹煥などの韓国人作家を招いて韓国現代美術の展覧会や、当時知られていなかった中国現代美術に着目し、徐冰や蔡國強などの個展を開催した。02年には北京・大山子地区にB.T.A.P.(ビータップ)をオープン。東京と北京を拠点に日中韓を中心としたアジアの現代美術、幅広い世代・地域のアーティストを世界に発信している。

1988年、写真家の松江泰治が25歳のときに撮影したスペイン、アンダルシアの風景写真群。カメラを抱えて徒歩で歩き回った街は、光に暴き出された、影の無い町だった。この撮影旅行は松江にある種の啓示を与え、その後、彼は自身のスタイルを確立していく。この「アンダルシア1988」は、処女作「TRANSIT」と、90年代に発表され最初の代表的シリーズとして知られる「gazetteer」とをつなぐ重要な位置付けの作品といえる。今回は、これまで一度も発表されることがなかった幻のシリーズを一堂に展示する。

1998年に江東区佐賀町に開廊し、馬喰町を経て、19年に六本木へ移転。コンセプチュアルアートの新しい潮流に注目し、国内外の作家約30名を取り扱うほか、美術館などの公共機関との協働も多数行う。所属作家は、秋吉風人、榎本耕一、サイモン・フジワラ、ライアン・ガンダー、リアム・ギリック、春木麻衣子、ホンマタカシ、ピエール・ユイグ、池田亮司、松江泰治、田島美加、津田道子、ローレンス・ウィナーなど。

近年は、東京国立近代美術館を皮切りに愛媛、富山へ巡回した大規模回顧展(2022年)でも注目を集めた大竹伸朗の個展。今回は、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で同時期に開かれる『大竹伸朗展 網膜』に呼応する形で〈網膜〉シリーズを発表する。1980年代後半から大竹が制作を続ける同シリーズは、廃棄されるはずだった露光テストフィルムを着想源として、そこに残る光の跡を大きく引き延ばし、透明のウレタン樹脂を塗布して作品化するもの。それぞれの作品は、時の経過とともに偶発的に生まれた新たな像を写し出す。それは作家が長年探究してきた「記憶」や「痕跡」を内包する、絵画の可能性についての考察でもある。

2008年、東麻布に開廊。戦後日本の実験的な美術の前例にならい、現代の問題に国際的な視座をもって取り組む幅広い世代の作家をプロモーションする。13年より「Art Basel」や「Art Basel香港」に参加。近年では、アートのグローバルサウス問題に取り組むプラットフォーム「SOUTH SOUTH」や、コロナ禍において世界中のギャラリー有志で立ち上げた「Galleries Curate」、「IGA(インターナショナル・ギャラリー・アライアンス)」など数々のイニシアティブに参加し、国際的な課題にも取り組んでいる。

アーティスト、村山悟郎のキュレーションによる展覧会。本展は、村山の東京大学大学院における連続講義「芸術制作論」の書籍化を契機に企画された。その15年以上にわたる創作と研究を礎に、「制作(ポイエーシス)」という概念について、関連資料や鍵となる他作家の作品群、そして自身の最新作を交え展覧する。ドローイングを中心的手法に据えつつ、科学・哲学・芸術の交差点としての「制作知」のあり方を探る本展では、AIと人間の創造性の比較、古代思想から現代技術までを横断しながら、生成/制作という営みの理論的・実践的可能性を提示する。それは他者との協働や自己形成としての制作を問い直すことを通して、「私」という存在の根源に迫る試みとなる。

2006年の設立以来、さまざまなジャンルで活躍するアーティストの紹介・サポートを行う。2018年からは天王洲のTERRADA Art Complexに移転。 近年は現代美術のみならず、20世紀の美術と現在を生きる人々とのつながりを探求・構築するプログラムを展開している。主な取り扱い作家は、岡﨑乾二郎、大山エンリコイサム、ラファエル・ローゼンダール、細倉真弓、黒川良一、村山悟郎、伊勢周平、山下麻衣+小林直人、岩井優、鈴木基真、矢津吉隆、坂本紬野⼦。

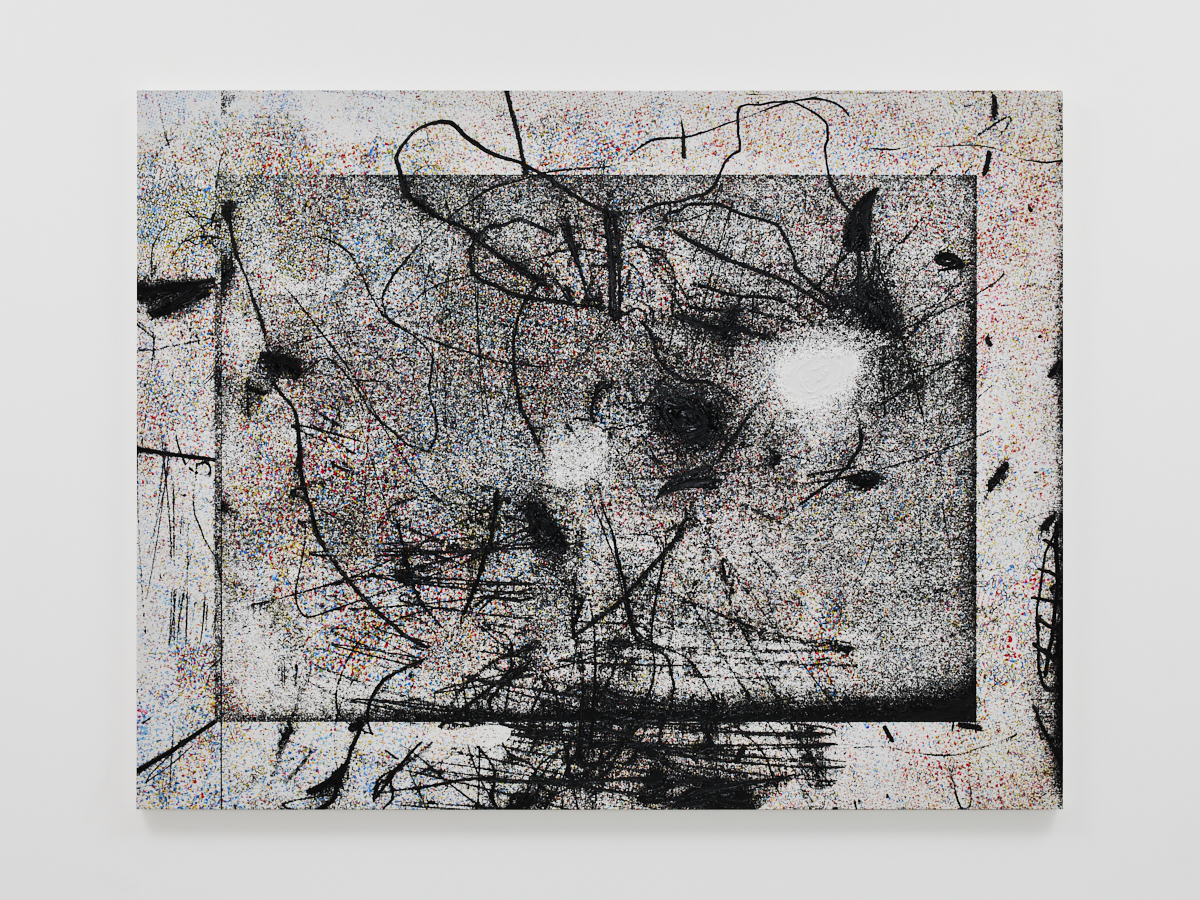

サイトウは、ルシアン・フロイドやフランシス・ベーコン、アントナン・アルトーなど、人間の狂気が刻み込まれた顔を主題にしたポートレート作品で知られる。特徴的なのは、コンピューター上でモチーフを解体・再構成した網点状の設計図を制作し、これを膨大な時間をかけてキャンバスに絵筆で描くという、デジタルデータを受肉させるような手法である。今回は、近年取り組み始めた抽象的な大型ペインティング4点を発表。これらの新作は、上述のデジタル上での解体・再構成の過程で収集した多数のポートレートデータの断片から生まれた。彼の描く人間像は、欲望に駆られて情報の速度と量が際限なく膨張し続ける現代社会の末路も示唆するが、近年は、より原初的な主題を選ぶ傾向を強めている。自身はそれを魂の救済と呼んでおり、そのアプローチは転機を迎えつつある。

1994年の開廊以降、海外の現代作家を日本に紹介すること、そして日本を代表する写真家や新進気鋭の日本人作家の作品を海外へ発信する国際的な拠点となることの2つを目標として掲げ、展覧会企画を発展させてきた。ギャラリーの基盤は写真にありながらもその企画は現代に根ざし、取り扱い作家は様々な表現方法を用いている。年8回の個展あるいはグループ展に加え、作品の記録や発信を主な目的として、展覧会図録や書籍の出版も行っている。六本木のcomplex665に位置する主要スペースのほか、タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー / フィルムでは日本の戦前戦後の写真および映像作品を専門的に紹介。2023年には京都と前橋に新スペースを開廊し、国内外の作家との恊働プロジェクトを企画している。24年11月には京橋にも新たな展示スペースをオープンした。

キュレーターのエコー・エシュンによる、アフリカ系ディアスポラの現代アーティストによるグループ展。絵画を中心とした構成で、ブラック・コミュニティの記憶や想像力を探る。「開けた場所」を意味する展名は、トニ・モリスンの小説『ビラヴド』における森の中の空間に由来する。そこではブラック・コミュニティの人々が癒やし合い、愛し合い、外部の敵意ある視線から一時的に解放される。本展では、この「共に集うこと」を単なる交流の場を超えた、抵抗、回復、創造の行為ととらえる。そして、ブラック・サブジェクティビティ(主体性)を「見せる/見せない」という対立構造を超え、夢を見て、変化し、新世界につながる、広がりある存在として描き出す。静けさとケアに満ちた空間で、これまで見過ごされてきたものが徐々に可視化され、ブラック・ライフの感情や精神の深みが浮かび上がる。

space Un(スペースアン)は、2024年に東京に新しく生まれた芸術・文化プラットフォーム。アフリカの現代アート、日本とアフリカ、ディアスポラとのあいだの文化交流に焦点を当てる。単なる展示スペースにとどまらず、アフリカと日本の文化的コミュニケーションの場を目指している。そのための重要なプロジェクトのひとつが、アーティストを日本に招致するレジデンシー・プログラムである。奈良県吉野町のコミュニティハウス「吉野杉の家」をレジデンシーの本拠地とし、参加アーティストの作品はこの南青山のスペースで展示される。

宮城県生まれの浅野友理子は、その土地の食文化や利用法を学ぶために様々な地域を訪ね 、出会った人とのやりとりや自身の体験をなぞり、現地で受け継がれてきたものを記録するように色彩豊かな絵画を制作する注目の若手アーティスト。彼女の作品は単なる植物画にとどまらず、土地に長く伝わる知恵や知識に着目しながら、人間と自然の共生、生命の循環など、きわめて現代的な問題意識も内包している。

本展では生命力あふれる新作絵画を複数点発表予定。なお浅野は、同時期に開催される国際芸術祭「あいち 2025」にも参加予定。

キュレーターの窪田研二と石水美冬により、アーティストのマネジメントオフィスとして2010年に東京とシンガポールでスタートし、16年に西麻布に移転。絵画や彫刻を中心に扱い、国内外のアーティストによる創造的でカッティングエッジな展覧会を数多く開催している。ギャラリーでの展覧会以外にも、多彩な場においてプロジェクトやキュレーションを行っており、新たな時代を切り開くアーティストを多数紹介している。主な取り扱い作家は雨宮庸介、浅野友理子、布施琳太郎、米澤柊、HITOTZUKI、河口龍夫、山川冬樹、デヴィッド・ステンベックなど。

平川典俊は、人間の活動こそが私たちが生きていくうえでの文化を形づくる、との信念 のもと 活動を続けるアーティスト。彼の作品は、この文化の拡大のために人間の認識の限界を押し上げ、未来の美学的見識の更新を試みる。本展では、平川がアート・バーゼル香港2024で発表したインスタレーション作品をギャラリー空間に再現し、日本初公開する。展示の中心となるのは、室内につくり出された薄暗いウッドロッジ。来場者は、ロッジの隅にある小さな入口から内部へ進み、神秘的な世界を体験する。内部には、福島第一原子力発電所事故による放射能の影響を受けた神社の鎮守の森で撮影した写真作品が架けられ、福島の子どもたちの声と、神道の儀式で用いる土鈴の音色が流れる。その体験は、子どもたちの現在と未来を再考するきっかけになるだろう。

2009年に名古屋で開廊。絵画、立体、映像、写真、キネティックアート、テキスタイルなど、多様なメディアを軸に据え、国内外のアーティストと共に、時代性と美術史的文脈を踏まえた独自性の高いプログラムを展開する。近年は東京にも拠点を構え、グローバル・サウスの現代美術にも注目しながら、日本では紹介機会の少ないアーティストとのプロジェクトを企画。新たな視点と対話の場を創出している。国際的なアートフェアやプロジェクトにも参加し、多様な芸術表現の紹介を続けている。

架空の未来を通じて、気候変動、環境危機、それらに対する人類の対応など現在の問題を探求してきた韓国のアーティストデュオ。近年は金沢21世紀美術館、韓国国立現代美術館(MMCA)ソウル館、アートソンジェセンター(ソウル)での大規模個展を重ねてきた彼らが、本展では新作インスタレーションを展示する。なお同時期には六本木のスカイピラミデにて、それぞれ個人でも活動している彼らの2人展も開催される。

都内でも古い街並みを残す台東区谷中に、1993年に創設。美術館や東京藝術大学が密集する上野からほど近く、約200年の歴史を持つ由緒ある銭湯「柏湯」を改装したギャラリー空間は、一歩中に入るとモルタルの床に白い壁面のニュートラルなホワイトキューブが広がり、高い天井から柔らかな自然光が差し込む。国内外における現代アートの潮流をつなぐ結び目として機能し、アートシーンにおいて主導的な役割を果たすことを常に心掛け、幅広い世代の多様なアーティストを輩出。こうした理念のもと、近年は若手作家の実験スペース「駒込倉庫」、作品保存の現場を展示空間へ拡張した「SCAI PARK」、現代アートシーンのさらなる交流と進展を育む企画展スペース「SCAI PIRAMIDE」の開設など、新たなビジョンを実現している。

ミニマリズムやもの派のムーブメントによって解体された「彫刻」の再構築を試み、1970年代より一貫して人間の存在認識に通じる彫刻の原理と構造を追究する戸谷成雄の個展。洞窟壁画を経て、ギリシャ彫刻に始まりジャコメッティに至る西洋彫刻と、円空に始まり昭和初期を生きた彫刻家・橋本平八までの日本における彫刻。戸谷はその双方の成果を受け止めつつ、「彫刻は視線の集積である」という独自の彫刻観で瞠目すべき作品を生み出し、日本で最も重要な彫刻家の一人と位置付けられている。1988年ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館、1993年アジア・パシフィック・トリエンナーレ、2000年光州ビエンナーレ(アジア賞受賞)など国際的に活躍。近年は2022年から2023年にかけて長野県立美術館と埼玉県立近代美術館で回顧展が巡回した。

佐谷周吾が、父・和彦の佐谷画廊での勤務を経て、2000年にシュウゴアーツをオープン。16年に六本木のスペースに移転。22年からは、天王洲にビューイングスペース兼事務所倉庫としてShugoArts Studioを稼働している。企画・展示・作品保全と売買・コンテンツ制作などにおいて、プロ意識に支えられた高い専門性を発揮することで、「美術」に寄与する存在であることを目指している。千葉正也、藤本由紀夫、イケムラレイコ、小林正人、近藤亜樹、リー・キット、丸山直文、松平莉奈、アンジュ・ミケーレ、三嶋りつ惠、森村泰昌、小野祐次、クララ・スピリアールト、髙畠依子、戸谷成雄、山本 篤、米田知子といったアーティストたちと共に展覧会を企画開催している。アーティストの自由な表現を最大限に尊重し、美術史に新たな価値創造を加えることを目的として活動を続けている。

陶、油彩、木炭、布と糸のコラージュなど、ジャンルを自由に横断し、90歳を迎える今年も大規模個展「伊藤慶二 祈・これから」(岐阜県現代陶芸美術館)など意欲的に制作を続けるアーティストの個展。セラミックを素材とした新作の立体作品を中心に構成する。伊藤はやきものが盛んな岐阜県土岐市に生まれ、武蔵野美術学校(現武蔵野美術大学)で油画を学ぶ。その後、岐阜県陶磁器試験場デザイン室に籍を置き、やがてやきものの制作を始めた。さらに、鉄や木などの他素材も組み合わせたインスタレーションも手がけるようになる。「人間とはいかなる存在か」などをテーマに、長年新しい表現に挑み続ける姿は、多くの若い作家の指針となってもいる。

1996年、江東区佐賀町に開廊。現在は六本木と天王洲、前橋にスペースを持ち、2024年11月に3ヵ所目の拠点となる京橋に新スペースをオープンした。開廊当初から海外アートフェアへ積極的に参加し、日本の同世代アーティストを国内外に発信。日本における現代アートの基盤となる潮流を創出する。現在は菅木志雄、杉戸洋、蜷川実花、リチャード・タトルなどのアーティストに加え、陶芸アーティストも紹介。国境やジャンルにとらわれず、巨匠から新たな才能まで幅広い作品を紹介し、独自の視点で現代アートマーケットのさらなる充実と拡大を目指している。

ドイツ現代写真を牽引するアーティスト、トーマス・ルフの個展。ギャラリー小柳30周年記念展の一環として開催され、同ギャラリーでは11年ぶりの個展となる。ルフは、ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻のもとで学んだベッヒャー派のひとりだが、夫妻の作品の特徴であったタイポロジー的な表現に留まらず、常に写真というメディアの可能性について追求してきた。本展では過去の代表的なシリーズ作品に加え、近年の新作も展示予定。

1852年(嘉永5年)創業の京橋勧工場を前身に、そのなかの陶器部門を「小柳商店」として明治〜昭和に渡って継続させ、87年に小柳商店美術部として現代陶芸ギャラリーを開廊。95年、現在の現代美術画廊を銀座で開業する。2016年には杉本博司のデザインで、ギャラリースペースをリニューアルオープンした。杉本博司、ソフィ・カル、マルレーネ・デュマス、クリスチャン・マークレー、ミヒャエル・ボレマンス、マーク・マンダース、トーマス・ルフ、須田悦弘、束芋など国内外の作家を扱うほか、コミッションワークのプロジェクトも手掛ける。

イギリス出⾝のアーティスト、アニー・モリスとイドリス・カーンによる日本初個展。KOTARO NUKAGA天王洲と六本⽊の両ギャラリーで同時開催する。モリスは彫刻、絵画、タペストリーなど幅広い作品を手がけており、大小さまざまな、色鮮やかで丸みを帯びた形状を重ねた彫刻シリーズ〈Stack〉などで知られている。私的な経験を背景に、明確なビジョンへと可視化するその創作は⾼く評価されている。カーンは主に写真、絵画、彫刻を手がけ、⽂学、歴史、芸術、⾳楽、宗教など、様々な⽂化的資料に基づく制作を展開。幾重もの抽象的なレイヤーを⽤いて、歴史、蓄積された経験、時間の形⽽上学的な崩壊をテーマに作品を発表している。

なお、本展覧会はコタロウヌカガ(天王洲)でも同時開催される。

2018年に新たな現代アートの中心地として注目される天王洲のTERRADA Art Complexにギャラリーをオープン。21年には異文化が交差し多様な情報が発信される六本木に2つ目のスペースを設けた。国内外の先鋭的なアーティストと共に独自性の高いギャラリープログラムを展開。国内外の美術機関やコレクターなど、アートのエコシステムを構成する各コンポーネントと連動し、積極的にアーティストの活動を支援しつつ、既存の枠組みを超えた試みやプロジェクトを推進している。アートと社会の曖昧な関係性の中で、アートを成立させる歴史的、文化的、科学的、美学的な文脈にアプローチし、過去を読み解き、今を捉え直し、未来について思索している。

日本の伝統文化から着想を得た作品を、現代的な表現で制作する舘鼻則孝の新作個展。本展では、日本の古事における「鏡」を主題とした作品シリーズを展示。同期間に京橋のスペースでも自身による肉筆画を初公開する。東京藝術大学美術学部工芸科(染織専攻)で学んだ舘鼻は、遊女に関する文化研究とともに、友禅染を用いた斬新な着物や下駄を制作。ファッションシーンで広く注目された後、さらに表現の幅を広げ、現代美術館やデザインミュージアム、伝統工芸展などでの発表でも高い評価を得ている。2016年にはパリのカルティエ現代美術財団で文楽公演をプロデュースするなど、幅広く活動している。

2017年3⽉に天王洲のTERRADA ART COMPLEXにオープン。⽇本の現代アートを再定義する新世代に属するギャラリーとして、既存の枠にとらわれない新しい表現に取り組む作家を紹介する。取り扱い作家は⻘⽊豊、沖潤⼦、桑⽥卓郎、佐藤允、鈴⽊親、武⽥陽介、舘⿐則孝、朝⻑弘⼈、⼗三代 三輪休雪などで、海外のアートシーンでも⾼く評価されている。また、ダン・マッカーシーやルビー・ネリなど、注⽬すべき海外作家の展覧会も開催している。

森栄喜は1976年石川県生まれ。写真集『intimacy』で第39回木村伊兵衛賞を受賞。東京を拠点に、写真、パフォーマンス、映像など多様な表現を横断的に展開する。本展では、過去10年に撮影された未発表のポートレートと、手描きの白い図形をフォトグラム技法で重ねた新作を発表。国家や権力の象徴である「旗」と、日常の壁紙やタイルの模様を融合し、既存のシンボルの意味を再解釈する。タイトルにある「ムーンボウ(月虹)」は、目を凝らさねば見えない月光の虹を指し、可視と不可視の境にある未来への静かな祝福を象徴する。図形がにじみ、透け、反射する中で、前景と背景、人物と幾何学模様が交錯し、個と社会、権威と遊びのあいだに生まれる流動的な関係を描き出す。

2014年設立。社会におけるアートと人との関係や対話について、新たな理解を追求するための人間的探求を行い、拡大する集合的歴史の文脈において、現在のグローバル社会の様々な問題に注目し実践を続けている。主な展覧会に原田裕規「Waiting for」(2022年)、「イミ・クネーベル、エリック・スワーズ」(2022年)、佐藤雅晴「死神先生」(2019年)、森栄喜「Letter to My Son」(2018年)など。

2026年春に移転予定の六本木の新スペースで、改装前の空間を使って開かれるプレオープン展。13人のアーティストをフィーチャーし、同ギャラリーの新章を切り開くであろう表現と、作品同士が織りなす対話を体験できる機会となる。櫃田伸也は自らの体が知覚する時空を「通り過ぎた風景」として繊細に再構築する画家にして、奈良美智ら多くの教え子を持つ教育者としても知られる。最若手の上久保徳子(1996年生まれ)は料理などの日常生活にヒントを得つつ、異素材を組み合わせた立体作品で「いつもと違う世界」を思わせる表現が注目されている。さらに井出賢嗣、今村洋平、松下和暉、吉村宗浩、ケイト・ニュービー、野沢裕、大野綾子、大田黒衣美、諏訪未知、髙木大地、富田正宣が参加する

2013年に結城加代子によって設立された、国内外の現代美術作家を紹介するギャラリー。取扱作家は、櫃田伸也、井出賢嗣、今村洋平、利部志穂、松下和暉、ケイト・ニュービー、野沢裕、大野綾子、大田黒衣美、諏訪未知、髙木大地、富田正宣など。いずれも個人的な体験や経験、そこから生まれた謎や問いを注意深く検証し、自ら編み出した方法で制作する作家たちと言える。彼らの作品の多くは、日常生活から得る様々な素材やイメージを扱うと同時に、価値観の多様化や社会の分断が進む現代社会において共生するためのヒントとなるような表現でもある。

パンクロックやビートカルチャーの影響を受け、彫刻や平面作品を制作する長谷川寛示の個展。長谷川は東京藝術大学大学院彫刻専攻修了の後、曹洞宗大本山永平寺で修行ののち僧侶となり、近年還俗(俗世に戻ること)。前述の文化的影響に加えて仏教の哲学や精神性を作品のモチーフとし、リアリズムの造形を行いながらもその表象を組み替えることで、身近な文化や社会における観念・価値に疑問を投げかける。作品の「影」を通して彫刻の時間的なスケールを浮上させる〈decay, remains〉シリーズなど、コンセプチュアルな制作も魅力と言える。同ギャラリーでは2年振りの展示となる今回は、新境地としてよりスケールの大きな木彫に取り組み、全新作で構成予定。

あらゆる現象学的メディウムを用い、普遍的なモチーフに新たな解釈を提示する現代美術プライマリー作品を扱うギャラリー。取り扱い作家は、若手日本人作家から国際芸術祭で活躍する海外作家まで幅広い。2014年にアートオフィス設立、15年よりギャラリー開廊、17年春に清澄白河に移転(内装・外装は永山祐子が建築設計)。18年春、写真専門のサテライトギャラリーとしてKANA KAWANISHI PHOTOGRAPHYを西麻布に移転オープン。国内外の現代美術アートフェアに積極的に参加しながら、2つのギャラリースペースにて個展やグループ展を定期的に企画。

韓国のアーティスト、yeye(イェイェ、本名Yeawon Lee)の個展。yeyeは日本の京都精華大学マンガ学部アニメーションコースを卒業後、同大学院マンガ研究科修士課程を修了。現在はソウルを拠点に活動する。自身の伴侶犬であるマルチーズのムンゲを、ドローイングやアクリル画、クロッキーなどで描いた作品群で知られる。綿雲のような風貌で描かれるムンゲは15歳で他界したが、作家は自らの作品には常に「ムンゲの存在と、彼を通して見つめた私自身の内面があります」とし、「今の私は、彼のカタチを探しに行く冒険の上に立っている」と制作を続けている。個展等での発表のほか、絵とエッセイによる書籍群も話題に。和訳書に『はじめまして、ムンゲです。』(PHP研究所、2024年)などがある。カイカイキキギャラリーでは、アートフェア「ART SG 2025」(シンガポール)などでの紹介に続く、同ギャラリーでの初個展となる。

アーティストの村上隆により設立され、村上がマネジメントするアーティストを日本で紹介する場として2008年にオープン。アーティストのマネジメントと作品販売によりアートの社会的価値の創造を行うほか、海外の著名なアーティストに東京での展示の機会を提供し、日本のアートシーン全体の発展に貢献している。主な所属アーティストに、Mr.、タカノ綾、青島千穂、ob、くらやえみ、MADSAKI、大谷工作室など。海外からはKasing Lung、FUTURAらを招く。

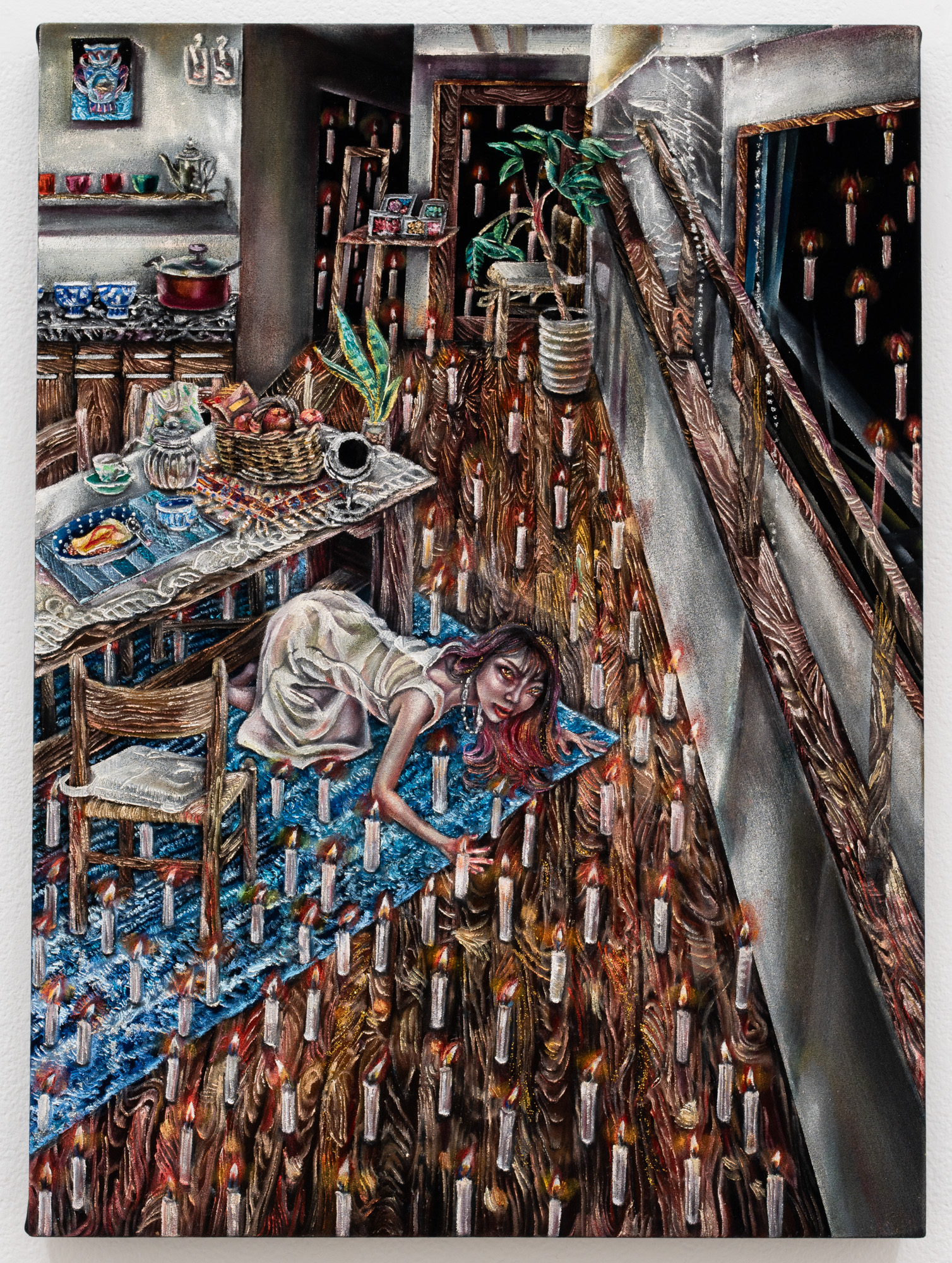

日本近代絵画史の「くらい絵」の系譜を継ぐ画家、谷原菜摘子の新作個展。彼女の作品では、自身の生い立ちの暗部や、下等生物に逆襲される人間、理不尽な暴力、世界の終末など、様々な幻想譚が微細な筆致で執拗に描き込まれる。これらは自身が見た夢に基づくものも多く、現代の絵巻物として人間の普遍的な業を表すようでもある。彼女の油彩画の支持体となるベルベットの布地は、光を吸い込む漆黒の闇となってその幽玄な世界を支えている。2023年の大原美術館個展では「新竹取物語」として、竹取物語と温羅(古代の鬼神)の伝説を融合させた神話を発表。人形浄瑠璃や江戸糸あやつり人形の舞台美術も手がけるなど、表現の幅を広げている。本展では2024、2025年に美術を担当した舞台『中之島文楽』のプロジェクションマッピングに使用された原画を一挙に展示する。

MEM(Multiply Encoded Messages)は、1997年大阪・四天王寺で設立。2010年に恵比寿のナディッフアパートに移転、現在に至る。森村泰昌、石原友明、松井智惠をはじめとする1980年代に台頭した関西の代表的作家の紹介を中心に出発し、同時代の作家と共に彼らの作品が初めて発表される現場を共同でつくり上げ、長期的にアーティストの仕事をサポートしている。戦前・戦後初期に活躍した近代期の作家たちの仕事を調査し、当時の社会との関係の中でどのように作品が生まれ、変化・発展していったか、美術史や写真史の中でどのように位置付けられたかを検証している。これらの調査資料のアーカイブは、ギャラリーのウェブサイトなどで公開している。

本展はXYZcollectiveと4649が若手アーティスを紹介するコラボレーションプロジェクトとなる。XYZcollectiveはアーティストのCOBRAとミヤギフトシがディレクターを務めるアーティスト・ラン・ギャラリー。若手アーティストのスタジオやオルタナティブスペースで構成され、展覧会のほか、音楽やファッションなどジャンルを超えたイベントを開催。新たなカルチャーの発信地となっている。4649はアーティストの清水将吾、小林優平、高見澤ゆうが2018年に設立したキュラトリアル・プロジェクト。3作家それぞれの実践・研究における関心に根ざしたプロジェクトやキュレーションに基づき、東京と他の都市における同時代のアートシーン間で交流をはかるプラットフォームを目指している。

XYZ collective / THE STEAK HOUSE DOSKOIはアーティストランギャラリー。2011年に設立、16年より現在の巣鴨に移転した。国内外問わずグループ展や個展を開催。また13年よりNADA Miamiに出展やParis Internationale、June Art Fairなどのアートフェアに参加。近年の展覧会には、長谷川友香個展(2021年)、片山真妃個展(2021年)、Veit Laurent Kurz キュレーション(2021年)がある。

ペインティングやドローイングなどにより、身体や精神の内側へ入り込んでいくような表現で知られる川内理香子の個展。本展ではギャラリーの細長い空間を活かし、奥へと進む鑑賞者の身体感覚を通して作家の世界観を体感させる。メインスペースではペインティングとネオン作品を中心に、川内の思考や感覚のエネルギーを視覚化。中程のスペースは前後の空間をつなぐように、制作の流動性や過渡的な感覚について探る。最奥部には彼女の表現の出発点となるドローイング群を展示し、根源的な線の力を浮かび上がらせる。川内は本展で、神話において火と結び付けられる「虎」を起点に、本能的な動物と理性的な人間の境界を揺さぶり、「身体と思考」「自己と他者」など相反する概念の関係性にも意識を広げる。

様々なメディアを横断しながら表現する最新鋭のコンテンポラリーアートを紹介することを目的に、2010年秋に恵比寿にオープン。17年秋、現在の江戸川橋・神楽坂エリアに移転。「ギャラリーは入りづらい」というイメージを一掃するために、ギャラリーの名前にもなっている「WAITINGROOM(待合室)」という性格に焦点を当てた空間づくりをし、鑑賞者とギャラリスト、アーティストの間に自然と会話が生まれるような雰囲気づくりに力を入れている。

アーティストコレクティブ、Chim↑Pom from Smappa!Groupによる個展。かれらが近年注目する「奈落」とは、梵語のnaraka(地獄)を語源とし、歌舞伎などでは舞台下で機能するスペースの呼称にも用いられる、「穴」としての空間である。本展ではこの「奈落」を現代社会に内在する構造として抽象化し、提示する。かれらによれば、都市は分裂、増殖、浸食、変容を続ける巨大な生成物である。その内部には多様な「穴」が穿たれ、表舞台とは異なる運動が孤独に上演されてきた。本展では、都市を建築や都市計画の問題にとどめず、人間や社会を「善/悪」「清/不浄」といった二項対立でとらえる視点を問い直す。そして、「穢れ」「穴」といった奈落的主題に加えて、「プラネタリーな視座」で社会や都市をマクロ/ミクロにとらえ、倫理の枠組みそのものの拡張を試みる。

2018年オープン。ギャラリー名のANOMALYは、正論や常識では説明不可能な事象や個体、および「変則」や「逸脱」を意味する。欧米から輸入されたギャラリーのシステムを踏襲するだけでなく、アジアや日本の現代美術のあり方にフィットするかたちで、変則的で力強い、よりインディペンデントで自由な活動の場を目指している。展覧会だけでなくリサーチや対話を行い、トークセッションやパフォーマンス、ジャンルの枠組みから逸脱する試みも行い、時代の要請に向き合う姿勢を持ったギャラリーを標榜している。

⽇本の現代陶芸における重要作家、植松永次(1949 年、兵庫県神⼾市⽣まれ)の個展。植松は1970 年代に制作を始め、一貫して⼟や⾃然との対話の中に創造の源泉を⾒出してきた。⽣命感あふれる泥漿の動き、⼟や⽕の痕跡が際⽴つひび割れと歪みなど、素材の特性を⽣かす作品で知られる。⼟や⾃然から感じたことを重視し、既存の⽅法論や⾃意識にとらわれない彼の作品は、即興性や偶然性を孕みつつ独⾃の存在感を放つ。それは、あらゆるものがデータ化される現代において⾒過ごされがちな、かけがえのない景⾊や悠久の時の流れ、あたり前の日常に潜む⼤切な時間や空間について示唆するようでもある。

2016年9月、神宮前にオープンした現代美術ギャラリー。土や自然との真摯な対話から立体作品やインスタレーションを生み出す植松永次の個展を皮切りに、優れた海外アーティストを日本に紹介すること、日本の新進作家や歴史的に重要な作家を海外へ発信することの双方を目的に活動する。ギャラリー空間は、訪れた人々が自然に作品やアーティストと対話できる場を目指している。国内外の多様な表現を横断しながら新しい視点を提案する場として、企画展の開催やプロジェクトを積極的に行う。

サンパウロ在住のオスジェメオス(双子の兄弟からなるアーティストデュオ)と、サンフランシコ在住のバリー・マッギーによるコラボレーション展。両者はいずれもストリートやグラフィティシーンにおいて若い世代から絶大な人気を博し、さらに美術シーンにおいても注目されてきた。例えばワシントンのハーシュホーン博物館では、昨秋から約1年間の長期にわたりオスジェメオスの大型個展を開催した。オスジェメオスはマッギーを師のように慕っているが、同じ展覧会での顔合わせは今回が初となる。本展は単に両者の作品を並置するのではなく、互いの表現が渾然一体となるコラボレーションの場になるだろう。

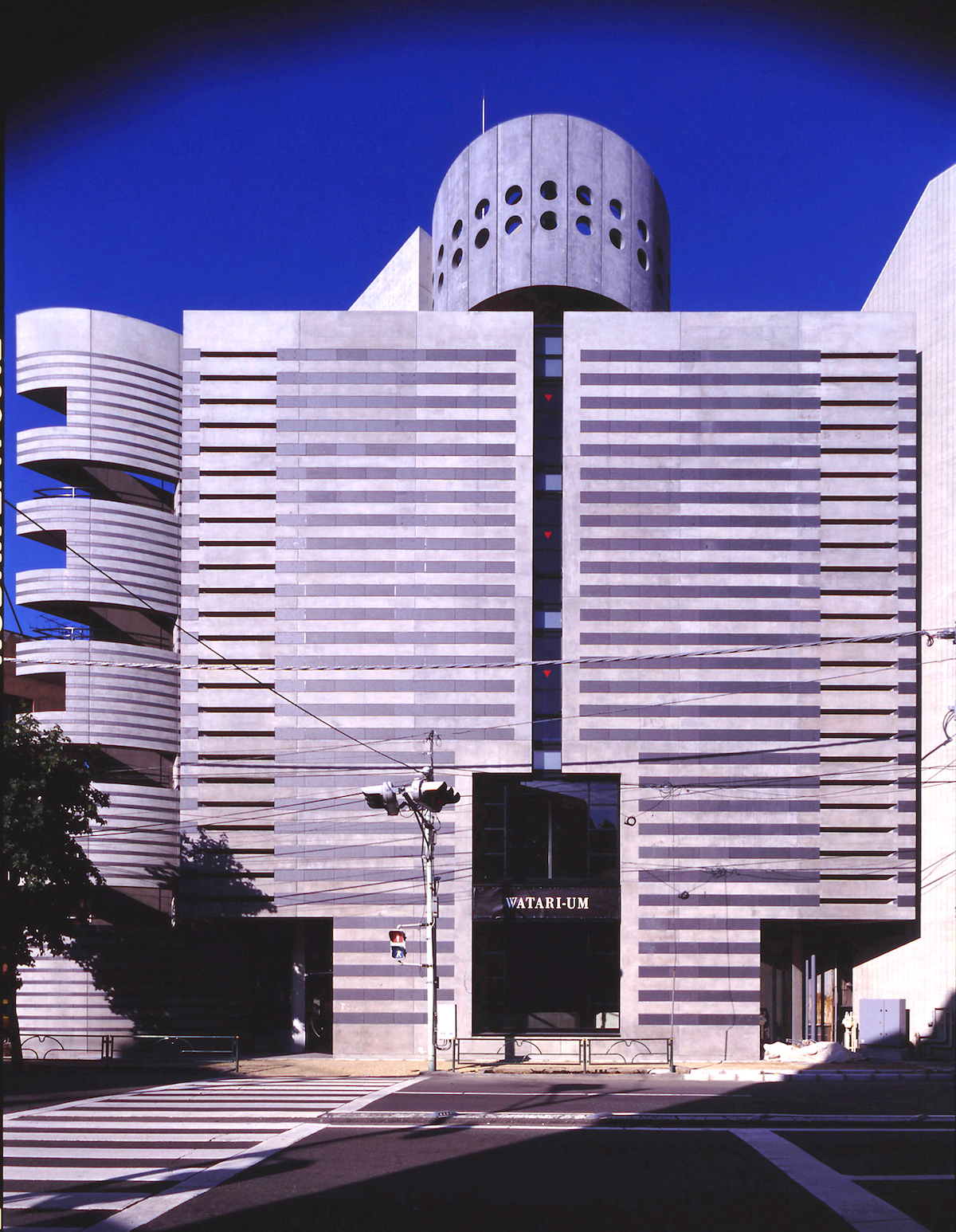

1990年9月に開館。「態度が形になるとき」を企画したハラルド・ゼーマンをはじめ、ヤン・フート、ジャン=ユベール・マルタンといった国際的なキュレーターを日本に招き、数々の展覧会を行ってきた。現在は年間3、4本の企画展を開催し、現代美術、日本文化思想、建築など多岐にわたるテーマを扱っている。また、展覧会をより深く理解してもらうための様々なイベントを開催しているのも大きな特徴。設計はスイス人建築家のマリオ・ボッタが担当した。

「2025年大阪・関西万博」の会場デザインプロデューサーを務めるなど、いま最注目の日本の建築家の一人、藤本壮介による初の大規模個展。藤本は東京とパリ、深圳を拠点に、住宅から大学、商業施設、ホテル、複合施設まで、世界各地でプロジェクトを展開している。本展では活動初期から現在進行中のプロジェクトまでを網羅的に紹介し、約30年にわたる歩みや建築的特徴、思想を概観。模型や設計図面、竣工写真に加え、インスタレーションや大型模型、モックアップ(試作モデル)なども展示。誰もが藤本建築のエッセンスを体感できる、現代美術館ならではの展覧会となる。さらに、藤本による未来の都市像の提案を通し、建築の存在意義や可能性の考察も試みる。

六本木ヒルズ森タワーの最上層53階に位置する、国際的な現代アートの美術館。世界の先鋭的なアートや建築、デザインなど、独自の視点で多彩な展覧会を企画すると同時に、収蔵品を紹介する「MAMコレクション」、映像作品を上映する「MAMスクリーン」、資料展示を中心とした「MAMリサーチ」、世界各地のアーティストと実験的なプロジェクトを行う「MAMプロジェクト」などの小企画展を展開。「アート+ライフ」—現代アートをより身近なものに—をモットーに、六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズのパブリックアートの監修や、地域連携のアートイベントなども行う。

現代装飾美術・産業美術国際博覧会(通称アール・デコ博覧会)開催から100周年を記念し、ハイジュエリー メゾン、ヴァン クリーフ&アーペルの名作を紹介する。ヴァン クリーフ&アーペルは《絡み合う花々、赤と白のローズ ブレスレット》(1924年)を含む作品で、アール・デコ博覧会の宝飾部門で グランプリを受賞した。また、同博覧会は旧 朝香宮邸(現・東京都庭園美術館)の設計や室内装飾に大きな影響を与えた 。本展では旧朝香宮邸を会場に、ヴァン クリーフ&アーペルのパトリモニー コレクションを中心とした作品を厳選して展示する。時代を超えて輝きを放つアール・デコの魅力と、ヴァン クリーフ&アーペルに今も引き継がれる「サヴォアフェール(匠の技)」の数々を堪能できるだろう。

1933年に朝香宮邸として建てられ、アール・デコ様式の建物の空間と緑豊かな庭園が調和した美術館として83年に開館。2014年には杉本博司を設計アドバイザーに迎えた新館が完成。またその翌年には、本館、正門、茶室などが国の重要文化財に指定された。隣接した庭園も宮邸時代の面影を残し、芝生で覆われた開放感のある庭と、築山と池を備え起伏に富んだ日本庭園は、桜や紅葉など四季折々の変化を楽しめる。装飾芸術の観点から美術作品を紹介する特色のある展覧会を開催すると共に、庭園の活用や様々な教育普及事業に取り組み、文化的な都市空間の形成と、あらゆる鑑賞者に開かれた美術館の実現を目指している。

ポルトガルを代表する映画監督ペドロ・コスタの日本初個展。代表作に加え、東京都写真美術館所蔵の写真・映像コレクションを交えて構成し、映像とイメージの歴史に焦点を当てる。また、コスタの映像表現の深層に迫るべく、その独自の制作方法、歴史的・社会的アプローチ、さらに映画史との関係性を多角的に検証。さらに、従来作において重要な役割を果たしてきた登場人物、ヴェントゥーラの身体と言葉を通して「内なる視覚=Innervisions」という主題を考察する。会期中には美術館1階ホールにて、コスタ自身が選定した映画を紹介する「カルト・ブランシェ」や、代表作の特別上映も予定している。なお同時期には「総合開館30周年記念 遠い窓へ 日本の新進作家 vol. 22」展なども開催される。

「写真・映像」を専門とする、1995年開館の美術館。3万7,312点(2023年3月時点)の収蔵作品からテーマに沿ってセレクトした収蔵展、国内外の優れた作品を独自の切り口で紹介する企画展など、豊かな専門性と厚みを活かした展覧会を3つの展示室で開催。1階ホールでは、「アート&ヒューマン」をテーマに、良質な映画・映像作品の上映も行う。

笹本晃(1980-)は、自ら設計・構成した彫刻や装置をインスタレーション空間に配置し、それらをスコアのように用いて即興的なパフォーマンスを展開する作品で知られる。今回は彼女にとって初の、ミッドキャリアを回顧する個展となる。私小説的な語りをユーモラスに絡めながら深遠な問いを投げかける初期の代表作から、キネティックな要素が強まる最新作まで、約20年にわたり造形とパフォーマンスの関係を探究し、独自の実践を重ねてきた異才の作品を、動的に検証する。

また、同時開催の大規模展「開館30周年記念展 日常のコレオ」は、国内外のアーティスト約30組の実践を通じてこれからの社会を多角的に思考する。

約5,700点の収蔵作品を活かし、現代美術の流れを展望できるコレクション展示や大規模な国際展をはじめとする特色ある企画展示を行う美術館。絵画、彫刻、ファッション、建築、デザイン、アニメーションなど、幅広いジャンルの展覧会を開催している。美術図書室の蔵書は約27万冊をそろえ、美術に関する情報提供と教育普及を目的としたワークショップや各種講座、講演会なども行う。館内にはレストラン、カフェ&ラウンジ、ミュージアムショップも併設。

1952年の開館から収集を続けてきたおよそ14,000点点超の所蔵作品から、会期ごとに約200点を展示する国内最大級のコレクション展。全12室の展示空間はそれぞれのテーマで構成され、全体のつながりも感じながら鑑賞することで、19世紀末から今日に至る日本の近現代美術の流れをたどることができる。今期の見どころは、国外各所への貸出を経て約2年ぶりに帰ってきた、奈良美智《Harmless Kitty》(1994年)。また2024年に逝去した写真家・細江英公の初期代表作「薔薇刑」が、被写体となった小説家・三島由紀夫の生誕100年記念を兼ねて展示されます。さらに、新収蔵作品も多数展示(作品横に貼られた「新収蔵作品」マークが目印)。長く館を代表してきた顔ぶれからフレッシュな新星まで、盛りだくさんのコレクションを楽しめる。

皇居のほど近くに建つ、日本で最初の国立美術館。近現代の多彩な企画展に加え、1万3,000点を超える国内最大級のコレクションでは、横山大観、菱田春草、岸田劉生らの重要文化財を含む19世紀末から現代までの幅広いジャンルにわたる日本美術の名作、海外作品に触れられる。日本が急速な近代化を成し遂げた激動の時代に日本の伝統的な美意識と西洋美術という異文化のあいだで模索した芸術家たちの歩みを通覧できる。会期ごとに選りすぐりの約200点を展示する所蔵作品展「MOMATコレクション」では、100年を超える日本美術の歴史を概観できる。また、対話による鑑賞プログラム「所蔵品ガイド」や、年に数回、様々なテーマに基づいて国内外の美術作品を紹介する企画展を実施。展望休憩室「眺めのよい部屋」からの眺望に加え、周辺には北の丸公園や千鳥ヶ淵など自然豊かな環境が広がっており、美術館と併せた散策も楽しめる。

エルメス財団が自然素材を巡る職人技術や手わざの再考、継承、拡張を試みる「スキル・アカデミー」の一環で出版する書籍『Savoir & Faire 金属』(岩波書店)の刊行を記念したグループ展。金、銀、鉄、鉛、真鍮など、人類の文明と共に歩んできた金属は、原材料となる鉱物や加工技術の多様性や価値の両義性をその特質とする。本展で、音楽、映像、造形の側面から金属を読み解いてゆくのは、3名のアーティストたち。メタル音楽を記号論的に解釈するエロディ・ルス―ル、日本古来の朱と水銀を媒介に内的宇宙と外的象徴を創造する映画監督の遠藤麻衣子、そして鉄球としての地球に人間活動を重ね合わせ、廃材を用いた作品を生み出す榎忠。本展は金属という素材が、文化の中でどのような属性を作り出してきたのか、またそこから発せられる両義性、魔術的思考と合理性、象徴性、闇と光、さらに社会階層などについて再考を促す試みとなる。

訪れる人々を迎える「メゾン(家)」というコンセプトで2001年に竣工。ランタンの灯りを思わせるガラスブロックを使った設計は 、建築家レンゾ・ピアノによるもの。8、9階にはエルメス財団の運営するアート・ギャラリー「フォーラム」を設置し、現代を生きるアーティストたちの創造や対話を、毎年3、4本の展覧会を通じて紹介している。自然光が注ぎ込む特徴的な展示空間はアーティストたちのインスピレーションの源となり、実験的な展覧会を生み出している。

同館のアジア地域におけるパートナー美術館である、香港のM+(エムプラス)との初の協働企画展。昭和が終わり、平成の始まった1989年から2010年までの約20年において、日本でどのような美術が生まれ、日本からどのような表現が発信されたのか。この変化に富んだ時代を、国内外の50を超えるアーティストの実践を通じて検証する。それは「一国の現代美術史」という括りを超え、国際的な文化交流が形作る多様なネットワークの集積としての現代美術の姿を提示する。

また、同時期には「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」も開催される。

2007年、独立行政法人国立美術館に属する5番目の施設として開館。以来、国内最大級の展示スペースを活かした多彩な展覧会の開催や、美術に関する情報や資料の収集・公開・提供、様々な教育普及プログラムの実施を通して、人々が多様な芸術表現を体験し、学び、互いの価値観を認め合うことのできるアートセンターとして活動している。「森の中の美術館」をコンセプトに黒川紀章らによって設計された建物は、波のようにうねるガラスカーテンウォールが美しい曲線を描き、円錐形の正面入口と共に個性的な外観をつくり出している。吹き抜けの1階ロビーからは四季折々の眺めを楽しむことができ、レストランやカフェ、ミュージアムショップなどの付属施設も充実。

東京を基点に活動する一卵性双生児のユニットによる個展。彼女たちは身近なものを素材に、空間や時間を自由に組み替え「スケール(尺度)」を主題に制作する。またその際、展示する場や空間を読み解き、そこにあるものを活用しながらインスタレーションを行う。さらに、作品の背景には数学や物理学の要素もあり、生命の成り立ちや進化の歴史へのまなざしもみられる。そうして、小さなものと大きなもの、日常と非日常、現代と古典、刹那と悠久など相反する要素が同じ作品に共存し、その時々でだまし絵のように見え方が切り替わるユニークな鑑賞体験が生まれる。それは、ふだんから様々な基準に縛られている私たちの思考や感性を揺さぶると同時に、しなやかに解き放つ契機となるだろう。

1919年オープン。現存する日本最古の画廊とも言われ、関東大震災や戦争、建物の改築による中断期を除き、「新しい美の発見と創造」に継続的に取り組み、3,100回以上の展覧会を重ねて日本の芸術文化の振興に寄与。同ギャラリーを作品発表の場として、後に日本美術史に大きな足跡を残した作家も多い。90年代からは現代美術に主軸を定め、前衛性と純粋性を兼ね備えた同時代の表現を積極的に紹介している。5メートルを超える天井高を持つ空間は、様々な表現を可能にする場として、海外の作家からも愛されている。

2024年に101歳の生涯を閉じた染色家、柚木沙弥郎の創作の全貌をとらえる展覧会。自由でユーモラスな形態、色彩の心地よい調和、そして、あふれる生命力。彼の作品は見る人を自然と惹きつけ、型染の世界に新風を吹き込んだ。柚木は柳宗悦らによる民藝運動に出会い、芹沢銈介のもとで染色家としての道を歩み始める。さらに挿絵やコラージュなど、ジャンルの垣根を超えて創作世界を豊かに広げていった。本展では75年にわたるその活動を振り返るとともに、縁のあった都市や地域をテーマに加え、柚木をめぐる旅へと誘う。柚木は身の回りの「もの」への愛着や、日々のくらしに見出す喜びから作品を紡ぎ出した。その仕事は、変化の時代にこそ大切に慈しみたい「いま」を私たち示してくれる。

都市のライフ・スタイルに合わせた都市型美術館として、1999年に複合文化施設東京オペラシティビル内に開館。国内外のアーティストたちの作品を、絵画、彫刻、写真、映像、デザイン、ファッション、建築など多岐にわたるテーマの企画展を通して紹介。コレクター・寺田小太郎の寄贈による寺田コレクションでは、日本を代表する抽象画家、難波田龍起・史男父子の作品をはじめとする戦後の美術作品を収蔵している。また、国内の若手作家を紹介するシリーズとして「project N」を企画展と同時開催している。

開館(2020年)から毎年開催している、石橋財団コレクションと現代のアーティストが共演する「ジャム・セッション」展。第6回は、山城知佳子と志賀理江子を迎えて開催される。近・現代日本が生み出した矛盾と抑圧、沖縄戦や集中する米軍基地など、生まれ育った土地がはらむ複雑で歪な状況を、ときにユーモアも交えて描き出す山城。2008年より宮城県を拠点とし、東日本大震災やそこからの復興、あるいは中心と周縁の不均衡な力学のなかに立ち現れる生のあり方に光を当てる志賀。両者の新作を通じて、複雑で困難な現実に向き合う作家の真摯な態度、そして創造力と芸術という手法のあり方を、コレクション作品のうちにも見出し、紹介する。

公益財団法人石橋財団が運営し、23階建て高層ビル「ミュージアムタワー京橋」の低層部に位置する美術館。1952年開館のブリヂストン美術館を前身とし、同じ京橋に2020年1月に開館した。「ARTIZON(アーティゾン)」とは、「ART」と「HORIZON(地平)」を組み合わせた造語で、時代を切り拓くアートの地平を感じてほしいという意思が込められている。「創造の体感」をコンセプトに、評価の高い印象派や日本の近代洋画の作品に加え、新開館にともない戦後の抽象画や日本の近世美術も強化。「石橋財団コレクション」の幅と厚みを拡大し、古代から現代にわたる展覧会を開催している。

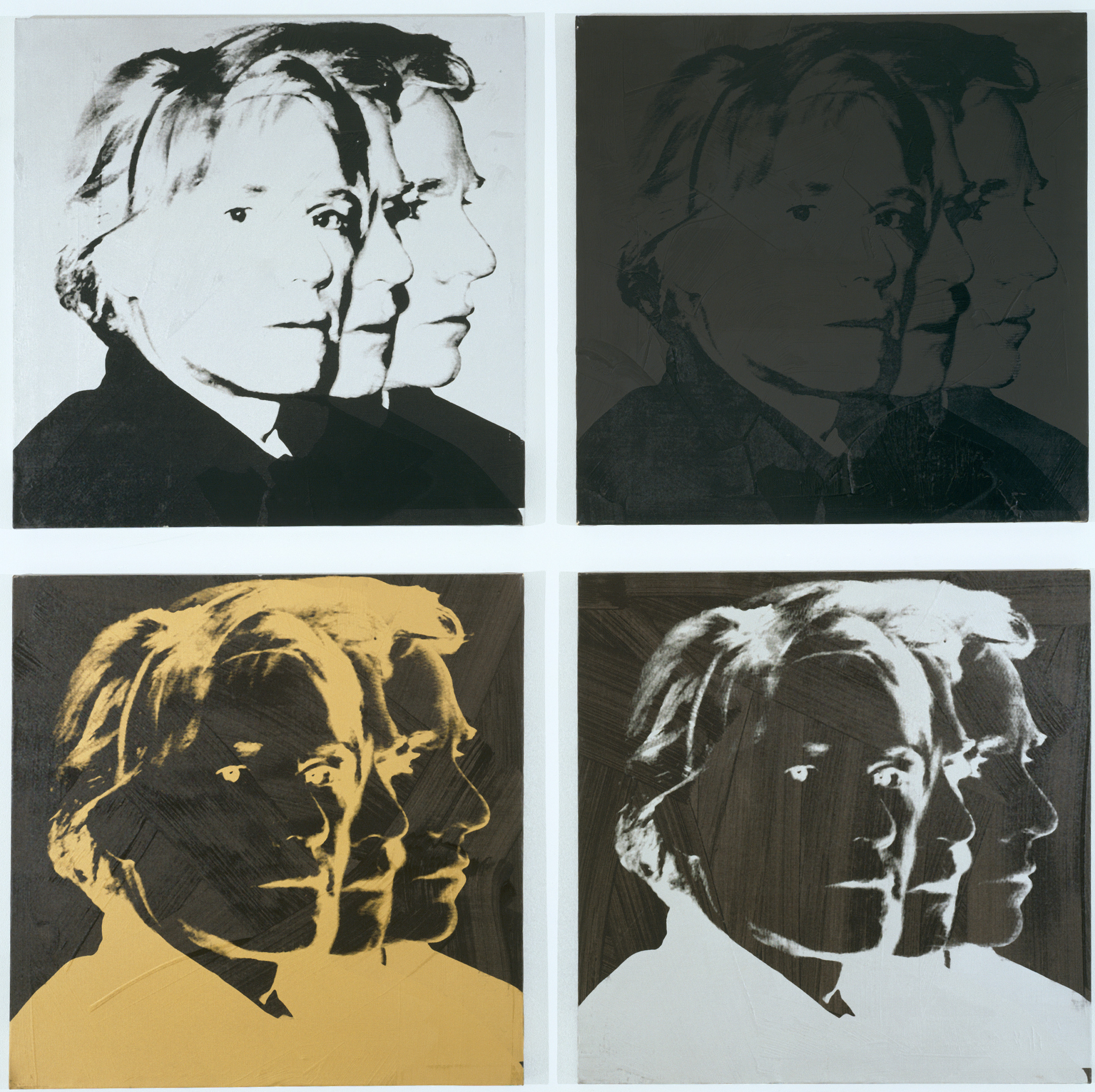

ポップ・アートの旗手アンディ・ウォーホルの展覧会。ポートレートをテーマに、ウォーホルの名作から知られざる作品までを厳選して紹介する。ウォーホルは1960年代から消費社会や大衆文化を背景に革新的な表現を生み出し、なかでもポートレート=肖像を扱う多様な作品群は、自身や著名人をモチーフにしたものが広く知られている。それらはウォーホルが芸術家としての自分の姿を含め「イメージ」を巧みに操作したことをうかがわせると同時に、今なお社会におけるアイデンティティやイメージについて問いかけてくるようでもある。

本展は、フォンダシオン ルイ・ヴィトンの所蔵作品を東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪のエスパス ルイ・ヴィトンにて公開するプログラム「Hors-les-murs(壁を越えて)」の一環として開催される。

*AWT期間中、毎日15:00~会場スタッフによる解説あり(予約不要、所要時間約15分)。

ルイ・ヴィトン表参道ビル内のアートスペース。フランスの文化芸術機関フォンダシオン ルイ・ヴィトンによるプログラム「Hors-les-murs(壁を越えて)」の一環として、展覧会を企画する。現代アートとアーティスト、および彼らのインスピレーションの源となる芸術作品に特化した活動を行うこのプログラムはフォンダシオンの所蔵作品をより多くの人々に体験してもらうことを目指すもので、東京と大阪、またミュンヘン、ヴェネチア、北京、ソウルのエスパス ルイ・ヴィトンで展開されている。2015年の同プログラム始動以来、開放感あふれる空間を活かしたプロジェクトで来館者を迎えている。

リスボン拠点のソフィア・クレスポとアーティストデュオのエンタングルド・アザーズによる、AIアートとエコロジーが融合する展覧会。海中2,000m以深の世界を探る〈liquid strata: argomorphs(流動する海洋層:変態するアルゴフロート)〉、海水が深層から表層へ湧き上がる地球規模の現象とAIの視覚言語を結びつけた〈specious upwellings(見せかけの湧昇)〉、遺伝情報とデジタルデータの構造を重ねた〈self-contained(自己完結モデル)〉、

そして植物学と写真の歴史に着想した〈Temporally Uncaptured (捉えきれなかったものたち) 〉、「存在しなかった自然史の本」をコンセプトにした〈artificial natural history (人工自然史) 〉の5シリーズを紹介予定。映像、彫像、デジタルインスタレーションが私たちに提示するのは、断片的なデータと仮説から世界を読み解こうとする科学的営みと、詩的な想像力との交点に立ち現れるヴィジョンである。

※ キュレーターによるギャラリートーク

開催⽇:11 ⽉ 7 ⽇(⾦) 、8 ⽇(⼟) 15:00〜 (約 30 分) 申込不要、参加無料

本展の担当キュレーター三宅敦⼤が、展⽰空間を⼀緒に巡りながら作品の解説を⾏います。アーティストの

想いや制作プロセスについて語り、展覧会や作品の新たな⾒⽅や楽しみ⽅が広がる機会です。

2004年12月、シャネル銀座ビルディングのオープンと共に活動をスタート。芸術を愛し、支援したガブリエル・シャネルの精神を受け継ぎ、コンサートとエキシビションを2つの柱にユニークな企画を開催する。エキシビションは写真、絵画や彫刻、インスタレーション、映像など、様々なアート展を実施。施設名に冠した「結びつき(nexus)」の言葉通り、アーティストにチャレンジと発表の機会を提供しつつ、今まで誰の目にも触れられていない作品を紹介するなど、この場所ならではの出合いがもたらす企画を行う。メゾンの創造性という価値への取り組みの一環として、異文化交流を含む、対話と芸術的コラボレーションのための重要なプラットフォームとして機能していくことを目指している。

備長炭で丹念に焼き上げる静岡県産の活鰻は、ふんわりと柔らかく、香ばしくも繊細な味わいが際立つ逸品。店主厳選の日本酒と一緒に楽しむのもおすすめです。

会期中営業日

11月5(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

5,000円〜

豊かな緑に囲まれる「東京日仏学院」内にあるお店。気軽なスナッキングからビストロ料理まで、幅広いフランス料理を楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

3,500円〜

江戸時代から190年にわたり受け継がれてきた伝統のうなぎ料理を味わえる老舗。名物の鰻重をはじめ、お酒と共に楽しめる多彩な一品料理は、上質で記憶に残る美味しさです。

会期中営業日

11月5日(水)、11月7日(金)-11月9日(日)

詳細はこちら

4,000円〜

世界の“おにぎりブーム”のパイオニア! 米、海苔、塩、こだわりの具材で注文ごとに握るおにぎりは、ふっくら大きい幸せの味です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

こちら

1,000円〜

おすすめは“日本一”と称される苺のショートケーキ。ブランとルージュの2種があり、苺・生クリーム・スポンジの上品なバランスを、可愛いカフェで楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

1,000円〜

“氷なし”絶品ハイボールを味わえる立ち飲みバー。気軽に「サクッと一杯」はもちろん、趣向を凝らしたおつまみと一緒に楽しむのもおすすめです。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,000円〜

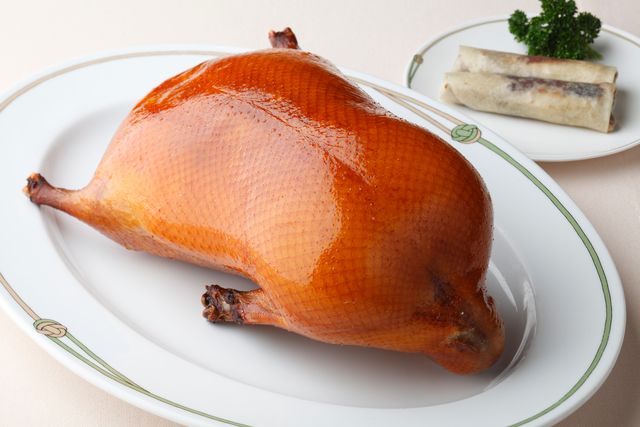

伝統的な中国料理をベースにしつつ、和食やベトナム料理などのエッセンスを巧みに取り入れた創作中華をコースで堪能できます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

8,000円〜

三崎直送の鮪と旬の恵みを、和食の職人が仕立てる料理と共に味わえます。落ち着いた和の空間で、心ゆくまでお楽しみください。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

握りセット:2,950円〜

アーティスト・坂野充学の監修による抹茶と発酵をテーマにしたオリジナルドリンクを提供。さらに、アートを「食べる」がテーマの味噌スープブランド「MISONOMI」も楽しめます。

会期中営業日

11月7日(金)-11月9日(日)

詳細はこちら

700円〜

日本を代表するグランメゾン。スペシャリテ「仔羊のパイ包み焼き“マリア カラス風”」を中心に、フレンチの真髄を堪能できる珠玉の一店です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細は こちら

昼:15,000円〜 夜:30,000円~

「Restaurant L’aube」が手掛ける、本格フレンチをカジュアルに楽しむことができるワインダイニング。ドリンクだけでも気軽に楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

5,000円〜

NY発祥のステーキハウスが手掛ける世界初の鉄板焼き。店内で長期乾燥・熟成させた最上級の牛肉を、ライブ感たっぷりに焼き上げるスタイルが人気です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

18,000円〜

四季折々の菓子や、厳選された日本茶、器などを取り揃えた和菓子店。併設の茶房では、伝統に新たな発想を加えたスタイルで、お茶はもちろん、食事や和のアフタヌーンティーもお楽しみいただけます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

お茶:1,980円〜 食事:5,500円〜

備長炭で焼き上げた香ばしくジューシーな「焼とり」と、注文後に炊き上げる優しい味わいの「釜めし」が看板料理。シンプルながら滋味深い美味しさが魅力です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

釜めし各種:1,300円〜 焼とり:240円〜

中国料理の巨匠、脇屋友詞シェフがプロデュースする蕎麦割烹。気鋭の蕎麦職人が〝一期一会〟の想いで打つ蕎麦と、こだわりの割烹料理を厳選したお酒やワインと共に楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

コース:15,000円〜(カウンター) 25,000円〜(個室)

信州の肉や農家直送のきのこ・葉野菜、さらに北陸4県の漁港から届く海の幸を使った料理を、地酒やワインと共に、ゆったりとした空間でお楽しみいただけます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:1,540円〜 夜(コース):14,300円〜

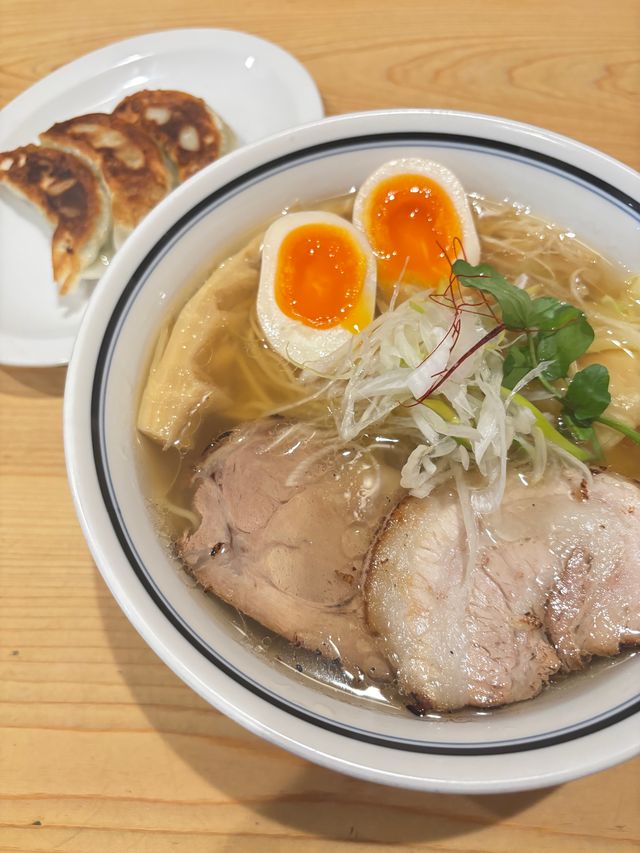

利尻昆布を贅沢に使ったスープは、深いうま味と上品なコクが魅力。化学調味料を使わないため後味がやさしく、何度でも食べたくなる一杯です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,000円〜

古くから日本各地で親しまれてきた豊かな食材や郷土料理を軸に、「世界中のお客様に楽しんでいただける」日本料理を提供する名店。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

22,000円〜

日本各地の厳選された豚肉を使ったとんかつが看板。外側はサクッと、中はジューシーで柔らかく、外国人のお客様にも人気です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

3,300円〜

日本料理、フランス料理の名店で経験を積んだ、ユーゴ・ペレ=ガリックスシェフ。彼が生み出す調和と融合、みずみずしい感性に満ちた料理の世界を堪能できるお店です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

25,000円〜

本場四川省のスパイスが生み出す奥深い味わいと、季節感あふれる素材が織りなすオリジナル四川料理が評判。日本庭園を望みながらの食事は、格別のひととき。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

昼 6,000円〜、夜12 ,000円〜

四季折々の素材を丁寧に仕上げた料理と上質な酒を、落ち着いた空間で愉しめる“大人の高級居酒屋”。定番の居酒屋料理も、遊び心のある逸品として楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

10,000円〜

ナポリから取り寄せた薪窯で、一気に焼き上げる本格ナポリピッツァ。パリッと香り高くもっちりジューシーな食感をこだわりの食材と共に味わってください。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,000円〜

古い倉庫をリノベーションした、洒落た雰囲気のベーカリーカフェ。店内のほか、運河沿いのテラスで焼きたてパンやデリ、ケーキなどを楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,000円〜

パトリック・ブランや杉本博司などの現代アートを鑑賞しながら、仏伊を基調とした料理を愉しむ端正なオールデイダイニングバー。テラス席では喫煙もできます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

3,000円〜

研ぎ澄まされた江戸前鮨と、ワインや日本酒などのペアリングを堪能できる店。季節ごとのおまかせコースで、新しい鮨の世界を味わえます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

30,000円〜

日本で獲れる旬の安心・安全な食材で仕立てるイタリア料理は、何度でも食べたくなる味わい。看板料理の「アクアパッツァ」は必食!

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

4,000円〜

ブルターニュ地方伝統のそば粉のガレットやクレープを、フルーティーで爽やかな味わいのシードルと合わせてお楽しみください。隣にはシードル専門店も併設。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,850円〜

旬の食材が持つ味わいや香りを重ね合わせ、日本各地の郷土料理の要素を取り入れた新しい和食を楽しめます。訪れるたびに新鮮な驚きがあるコースが魅力。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

25,000円〜

オーナー南塚真史がアートディレクションを手がけたNANZUKAの新空間。渋谷でアートと特製カクテルを楽しめる唯一無二のバーです。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

4,000円〜

パレスホテル開業当時のカウンターが残るオーセンティックな空間のメインバー。一杯目にオーダーしたいのは同店伝統のドライマティーニ。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

2,000円〜

「The Bar」、「The Lounge」、「Chef’s Table」の3つの個性的な空間を併せ持つバー。ホテル41階からの眺望と共に、ドリンクやティータイム、ディナーのコース料理を楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

スタンダードカクテル 3,000円〜、シャンパーニュ(グラス)3,900円〜

伝統の上海料理と広東料理を融合させた名店。季節の逸品に加え、コース料理や100種類を超えるアラカルトも揃い、多彩な味わいを楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

3,800円〜(税・サービス料別)

伝統を受け継ぐ華やかな空間で、旬のフルーツを使った名物パフェをはじめ、デザートや季節のドリンク、軽食など多彩なメニューが楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

1,000円〜

インドの伝統料理をベースに、日本の食材を組み合わせた洗練のモダン料理を楽しめるレストラン。様々な食材とスパイスが奏でる新しい味わいが魅力です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:6000円〜 夜:15,000円〜

四季折々の素材を生かした優しい味わいの揚州料理を、落ち着いた空間でご堪能いただけます。国家名厨の称号を持つ料理長と点心師が腕を振るう名店です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:2,500円〜 夜(コース):12,400円〜

三つ星フレンチ「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフがプロデュース。40種類以上のパンが並び、コーヒースタンドやカフェダイニングを併設しています。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

1,000円〜

ポピュラーなタイ料理のほか、中華風・和風など独創的なタイ料理が楽しめます。ランチは「BIANCHI mini me」として営業。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

昼:1,600円〜 夜:6,000円〜

朝・昼・夜と、シーンに合わせて立ち寄れる自由度が魅力の店。伝統的なビストロ料理や、ランチのガレットなど、バリエーション豊かなメニューを楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:3,200円〜 夜:6,600円〜

看板料理「海南鶏飯」はシンガポールの国民食。香味野菜で炊いたライスとジューシーな鶏肉をオリジナルのソースで味わえます。ラクサやバクテー、ホッケンミーも定番。渋谷、恵比寿店も人気です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:1,100円 夜:3,500円

気鋭のフランス料理人・髙橋雄二郎シェフが紡ぐのは、伝統的なフレンチに熟成や発酵などのエッセンスを融合させた、繊細かつ独創的な料理。ここでしか味わえない新たな魅力に満ちています。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

昼:10,780円〜 夜:21,780円〜

高知県直送の釜揚げしらすを贅沢に使う、しらす料理専門店。名物の「禁断のしらすバター丼」と「しらすとたらこのアヒージョ」は、ここでしか味わえない逸品です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月8日(土)

詳細はこちら

昼:1,000円〜 夜:6,000円〜

軽井沢に本店を構える「川上庵」は、粋な蕎麦屋酒を楽しめるお店。信州の地酒やワインと共に一品料理を味わい、締めには香り高い二八蕎麦をすするという、大人ならではの贅沢を堪能できます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

そば:1,100円〜 一品:1,650円〜

素材、人、料理を〝慈しむ〟ことを大切に、伝統的な中国料理と日本の食材を融合。名だたる中国料理店で研鑽を積んだ、田村亮介シェフが磨いた感性が息づく品々を味わえます

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:11,000円〜 夜:17,600円〜

ふぐをはじめ、市場で厳選した四季折々の食材を店主おまかせのコースで堪能。昼夜ともに、コースの締めに香り高い手打ちの十割蕎麦が楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

8,000円〜

骨太でしっかりした味わいのフランス伝統料理を、プリフィクスで楽しめるレストラン。パテ・ド・カンパーニュや、仔羊のローストなどの肉料理は特におすすめです。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

3,000円〜

炭火で豪快に焼き上げる、最高級の黒毛和牛のグリルが看板料理のイタリアン。肉料理はもちろん、シェフが厳選した季節の素材を使った多彩な料理が魅力です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:1,870円〜 夜(コース):11,000円〜

創作和食の「傳」とフレンチの「フロリレージュ」のシェフがタッグを組んだ、イノベーティブレストラン。串をテーマにした新感覚の逸品が楽しめます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:8,000円〜 夜:13,000円〜

焼き師と熟練料理長が厳選した上質な肉を提供。カジュアルリッチな空間で、特別なひとときを気軽に楽しめる焼肉体験です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

夜(コース):7,500円〜

オリジナルブレンドの油で揚げる旬の素材や定番の串揚げは、都内でも指折りの美味しさ。国の登録有形文化財でもある空間で、下町風情もお楽しみください。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

昼:3,630円〜

ザ・コンランショップが手掛ける日本初のレストラン。モダンフレンチにブリティッシュのエレメントが加わったスタイルでナチュラルワインと共にその日ならではのおもてなしを提供します。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

2,500円〜

世界的なグラン・メゾン「ジョエル・ロブション」の洗練されたモダン・フレンチを、よりカジュアルに楽しめるレストラン。素材そのものの美味しさを活かした、シンプルな料理が魅力です。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細は こちら

15,000円〜

季節の食材を使った天ぷらは、シンプルな一品から会席料理に着想を得た独創的な品までバリエーション豊か。コース仕立てで、新しい天ぷらの魅力を堪能できます。

会期中営業日

11月5日(水)-11月9日(日)

詳細はこちら

昼:17,600円〜 夜:30,800円